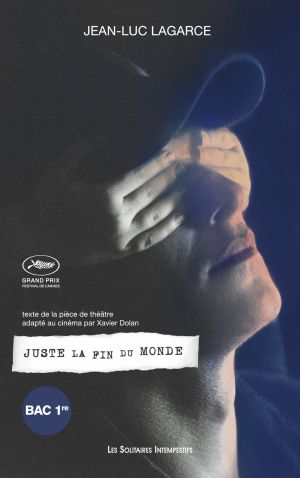

Juste la fin du monde

Installé à Paris depuis douze ans, Lounès est de retour à Alger afin d'annoncer à ses proches sa mort prochaine. Lui, qui ignore tout de la déflagration de son absence presque assassine de sa cellule familiale, va constater, à ses dépends, la reconstruction plus ou moins bancale des siens.

Mohamed Issolah s’empare du classique de Jean-Luc Lagarce en le transposant en Algérie, de nos jours, en pleine révolution du Hirak.

Note d'intention

Créer pour se libérer des autres et libérer les siens

Je crois que tout ce que nous créons est déjà en nous. Il faut, parfois, soit une altercation, soit une rencontre, soit une invitation pour que cela remonte, comme une bulle d’air, à la surface pour exploser et libérer son propos. Notre rôle en tant qu’artiste est d’émouvoir et d’éveiller la conscience du spectateur, quelque que soit la manière, par un texte, un jeu, une musique, un décor, une image, une lumière sur un plateau. Dans Juste la fin du monde, j’y vois une grande liberté de création n’étant tenu par aucun cadre si ce n’est celui de respecter le texte de son auteur. Libre à mon imagination de le transposer dans un espace temps de mon choix. Un espace temps proche et familier.

Très vite, l’histoire de Louis m’a inspiré. Tout de suite j’ai su que je voulais raconter quelque chose de personnel à travers les mots de son auteur. Je me suis alors tourné très naturellement vers le pays de mes racines : l’Algérie.

Paradoxalement, l’Algérie est un pays dont on parle beaucoup mais que l’on entend peu. En tant qu’artiste et en tant qu’artiste binational, j’ai la responsabilité de faire entendre sa voix. De donner à voir et entendre son actualité. C’est pourquoi j’ai choisi de transposer le texte de Jean-Luc Lagarce en Algérie, de nos jours et durant la révolution du Hirak. Mon idée première a été de renommer les personnages : Louis est devenu Lounès, Antoine est Hakim, Suzane est Sarah, n’ayant pas de prénom la mère reste la mère et Catherine est devenue Kahina.

Le « dimanche » de la pièce, jour unique de cette si inattendue et importante réunion, laisse place à un « vendredi » (jour férié et jour de manifestation pacifiste en Algérie pendant le Hirak). Et le lieu de l’action n’est plus quelque part en France mais Alger avec vue sur la place de la grande poste, offrant un panorama de premier choix sur les manifestations du Hirak. Enfin réunie, c’est entre les murs blancs de cet appartement que se joue le destin de cette famille d’Algerois.

Le titre de la pièce est alors La fin du monde tant espéré par toute une jeunesse et tout un peuple où les grands drames se jouent hors champ. La grande histoire, on la devine à l’extérieur, à travers les grandes fenêtres ouvertes. Sur scène, c’est la petite histoire de cette famille d’Algérois, au bord de l’explosion, qui nous est contée. Parler de cette absence de l’enfant parti vivre une vie meilleure, quitter le berceau de son passé pour courir vers un plus beau futur. Mais il ne s’agit pas que de cela dans cette histoire. Il y a ceux qui restent. Qui s’accrochent et qui tentent de sauver leur terre pour protéger leur présent et leur futur.

Le texte de Jean-Luc Lagarce met en jeu la famille dans ce qu’elle a de plus beau et ce qu’il y a de plus dur aussi. On s’y détache mais on y revient toujours. C’est plus fort que nous.

Source : Dossier de presse

Entretien avec Mohamed Issolah

Que représente l’exil pour le personnage de Lounès ?

Cet exil vers Paris est un besoin, une nécessité pour Lounès. Il s’est toujours trouvé à l’étroit dans son pays, dans sa ville et sans doute même dans sa famille. Il n’a jamais su trouver sa place alors qu’il est l’ainé et très aimé. C’est un paradoxe. Mais pour s’accomplir en tant qu’homme, il lui a fallu quitter les siens, j’imagine sans prévenir. Il a dû un matin descendre les escaliers, un sac sur le dos et dire : « Je pars. » Simplement. Et il est parti. Je vois cela comme ça. Il est parti sans se retourner, sans regret et sans y retourner. Il lui aura fallu 12 ans et apprendre sa mort prochaine pour se décider à revenir enfin.

Qu’avez-vous souhaité représenter avec ce décor, qui se dégrade progressivement au fil la pièce et des représentations ?

En imaginant la scénographie, je souhaitais tout simplement représenter l’intérieur d’un appartement algérois de ces immeubles haussmanniens qui bordent la baie d’Alger. Ces immeubles qui comme à Paris font 6 étages avec des balcons en fer forgé mais ont la particularité d’être blanc. J’ai aussi souhaité un décor minimaliste dans les détails mais assez imposant quand même. L’action de la pièce se passe principalement dans la salle à manger. Guillaume Landron, notre scénographe, m’a proposé de construire de grands murs blancs entrecoupés d’espaces qui représenteraient une porte-fenêtre donnant vers l’extérieur (la rue) ou une porte donnant sur une autre pièce (un couloir ou la cuisine). Guillaume a eu cette idée de « barbouiller » de façon grossière et irrégulière ces murs immaculés avec de l’argile. Cette matière a la particularité, en séchant, de craqueler et de tomber à certains endroits. Cette matière marron représente à la fois ces vieilles maisons que l’on retrouve encore aujourd’hui dans de petits villages isolés en Algérie faites en terre. Et symboliquement, quand l’argile se craquelle, j’y vois cette famille qui, depuis le départ de Lounès, s’est fracturé et s’est reconstruit maladroitement peut-être.

Quels défis avez-vous rencontrés en adaptant cette pièce très connue, de nombreuses fois portée à la scène et même au cinéma ?

L’idée n’était sûrement pas de relever un défi. Le texte de Jean-Luc Lagarce est entré dans le répertoire ; il est connu de « tous ». Mon souhait était très primaire au départ : j’avais juste envie, besoin de le monter. Ce sont les mots d’un autre mais ils racontent, quelque part, un peu de moi. C’est pourquoi j’ai sans doute souhaité trouver une équivalence des prénoms français en arabe et ensuite transposé l’action en Algérie où je n’ai paradoxalement jamais vécu. Mais j’avais aussi envie d’encrer la pièce dans un contexte politique fort en l’occurence le Hirak. Donc pour répondre à votre question, et je me répète, non je n’ai rencontré aucun défi particulier.

Comment traiter ce paradoxe entre l’extérieur (où tout explose), et l’intérieur (la famille qui implose sans que les mots ne viennent) ?

Ce n’est pas un paradoxe mais plutôt un miroir. L’état de la famille est corrélé à celui du pays. L’un se reflète dans l’autre. Ce qu’il y a, à mon sens, de plus interessant dans la langue de Jean-Luc Lagarce et plus particulièrement dans ce texte, ce sont les non-dits. Par les non-dits, les personnages en disent beaucoup à nous spectateur. Ce sont aussi les non-dits qui plongent le pays dans cette crise. À l’extérieur, six étages plus bas, se joue la grande histoire et dans cet appartement, c’est la petite histoire de cette famille qui se joue en un après-midi. Cette famille au bord de l’implosion ou de l’explosion à l’image du pays qui pendant près de 2 ans a vu son peuple se soulever pour chanter et crier son besoin de liberté et de clarté.

Source : Dossier de presse

Critiques

Théâtre du blogpar Philippe du Vignal

Théâtre du blogpar Philippe du VignalArticle du Théâtre du blog - Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce, mise en scène de Mohammed Issolah

En 90 à Berlin ,grâce à une bourse Léonard de Vinci, l’auteur avait écrit cette pièce devenue-culte, alors qu’il se savait condamné par le sida. Elle a été mise en scène plusieurs fois, est entrée au répertoire de la Comédie-Française, a été traduite et mise au programme du Bac puis de l’agrégation de lettres il y a dix ans. Et adapté au cinéma, entre autres par Xavier Dolan...

Archives des représentations

-

Théâtre de Belleville - TDB

|

Paris

07 déc. > 30 déc. 2022

-

Théâtre André Malraux - Gagny

|

Gagny

05 févr. > 25 mars 2022