Einfach das Ende der Welt

Après douze ans, un jeune homme revient dans sa famille. Pendant ce temps, il n'a pas donné de nouvelles, alors qu'il s'est établi avec succès comme artiste dans la grande ville et que son cœur et sa tête se sont de plus en plus éloignés de sa famille dans la petite ville. Et maintenant ? La rencontre est-elle encore possible ? Des années d'absence de contact atténuent-elles ou durcissent-elles le jugement porté sur l'autre ? Les années passées ensemble pèseront-elles plus lourd que les années d'éloignement ? Avec sa troupe, le metteur en scène Christopher Rüping s'engage au cœur du drame de la famille.

Note d'intention

Einfach das Ende der Welt est un drame sur la famille, sur la famille bourgeoise. Il raconte l'histoire d'un jeune homme qui a quitté sa famille il y a de nombreuses années et qui a depuis coupé tout contact avec elle. Au début de la pièce, ce jeune homme décide de rentrer chez lui, non pas par remords ou par nostalgie, mais parce qu'il est malade, qu'il n'a plus longtemps à vivre et qu'il veut annoncer cette nouvelle à sa famille. Il imagine ce que ce sera de retourner dans la maison de son enfance. Il imagine tout retrouver tel qu'il l'a laissé, les meubles, l'odeur, la lumière, il imagine chaque détail, y compris les personnes qui se trouvent dans la maison.

Mais lorsqu'il entre dans la maison :

Non seulement les pièces ont changé, l'ameublement, les couleurs, mais surtout les gens ont continué à vivre. Ils ont eu des enfants, connu des succès et essuyé des échecs. Et tout cela sans lui. Comment affronter sa mère quand on a refusé d'entendre sa voix pendant douze ans ? Comment appeler sa petite sœur quand on n'a aucune idée de qui était sa meilleure amie à l'âge de 14 ans ? Et que dire à son frère qui a passé douze ans à essayer de faire oublier la perte du fils prodigue ?

Nous pensons mieux connaître les personnes avec lesquelles nous avons grandi que n'importe qui d'autre, et nous attendons d'elles qu'elles correspondent sans compromis à l'image que nous nous faisons d'elles.

Il est difficile de changer ces images, elles font partie intégrante de l'image que nous avons de nous-mêmes. De nombreuses images superposées créent ainsi le cabinet de miroirs le plus confus qui soit dans les relations humaines : la famille.

Entretien avec les acteurs et Christopher Rüping

Les acteurs Benjamin Lillie, Bühnenbildner Jonathan Mertz et le metteur en scène Christopher Rüping s'entretiennent avec la dramaturge Katinka Deecke

Christopher, la famille dans Einfach das Ende der Welt est-elle une famille particulière ? Ou est-elle, à sa manière, exactement comme toutes les autres familles bourgeoises?

Christopher Rüping : La pièce raconte l'histoire d'une famille très particulière, mais je pense que chaque histoire familiale spécifique regorge de thèmes qui peuvent être généralisés. Je ne m'intéresse pas particulièrement à la documentation d'un destin individuel, mais plutôt à la recherche du général dans le spécifique, dans ce cas, par exemple, la lutte pour une véritable rencontre et la question de savoir si une telle rencontre est même possible.

À ton avis, que faudrait-il faire pour que cette histoire débouche sur une rencontre sincère ?

Christopher Rüping : Il est facile d'aborder quelqu'un d'autre avec ouverture d'esprit quand on ne le connaît pas du tout et qu'on ne s'est pas fait d'idée préalable sur lui. Ou au contraire, quand on se connaît si bien qu'on a non seulement une image très précise, mais aussi, avec un peu de chance, une image fidèle de l'autre personne.

Mais entre ces deux extrêmes, c'est difficile. Le problème de la famille dans notre pièce est que tout le monde croit savoir qui est l'autre. C'est peut-être même un problème général dans les familles : on croit savoir qui est l'autre. Et toutes ces idées que l'on se fait de soi-même et des autres empêchent de véritables rencontres. Toutes les images que chacun a créées de lui-même et des autres masquent la vision claire de l'autre.

Benjamin, on dit souvent que les comédiens ont une double fonction sur scène : d'une part, ils incarnent un personnage, d'autre part, ils sont eux-mêmes. Quelle part de Benjamin y a-t-il dans ton personnage ?

Benjamin Lillie : Je trouve que c'est vrai qu'on a une double présence sur scène. Et je m'efforce toujours d'intégrer une grande partie de moi-même dans les personnages que j'incarne. Dans ce cas précis, mon personnage agit de manière complètement différente de celle dont j'agirais personnellement. Ce type est beaucoup plus centré sur lui-même, il est aussi beaucoup plus égocentrique que moi. De plus, il a une image très fixe et immuable de sa famille – je déteste ce genre d'images figées, j'essaie à tout prix de les éviter, je veux être ouvert à la nouveauté, même envers les personnes qui me sont proches et que je connais bien. J'essaie de me le rappeler sans cesse et de vérifier si cela fonctionne. Et au moins, cet effort me distingue très certainement du personnage que j'incarne.

Jonathan, le fait de transposer ta propre vie dans l'art joue-t-il un rôle pour toi ? Ou, pour le dire plus simplement : dans quelle mesure ton travail te concerne-t-il personnellement ?

Jonathan Mertz : Ce qui est formidable avec le théâtre, c'est qu'au final, on obtient une œuvre d'art qui offre de nombreuses perspectives différentes. Il ne s'agit pas de la confrontation d'un artiste avec son histoire personnelle. Au théâtre, il s'agit toujours d'une multitude d'histoires. Je pense que cela ne me concerne pas tellement personnellement. Dans cette pièce de Lagarce, des questions personnelles se posent naturellement et nous avons également travaillé à les cristalliser. Mais pour moi, dans ce cas, il s'agit plutôt d'une technique qui découle du sujet. Transposer des éléments personnels dans mon travail ne m'intéresse pas en soi. Si le personnel peut être un outil esthétique qui découle du sujet, je l'utilise volontiers.

Tu travailles depuis longtemps avec Christopher et tu as conçu pour lui divers décors. Comment en es-tu arrivé à cette représentation si réaliste d'un appartement ?

Jonathan Mertz : Cela dépend du sujet. Quand on s'intéresse à une famille bien précise, comme c'est le cas ici, on se pose naturellement la question suivante : à quoi ressemble leur maison ? Il s'agit avant tout de souvenirs. Il ne s'agit pas simplement d'une pièce avec une table, mais aussi du bout de papier qui se trouve sur la table, dans le coin avant. Il s'agit d'objets particuliers, individuels, qui échappent totalement aux critères d'évaluation esthétiques. Il ne s'agit pas de « beau » ou « laid », mais des histoires que chaque objet porte en lui, des souvenirs qui sont stockés dans chaque objet.

En France notamment, où Lagarce est plus connu que dans le théâtre germanophone, « Einfach das Ende der Welt » est également considérée comme une pièce sur la crise du sida. Lagarce est une icône de la culture gay, mais nous avons négligé cet aspect. Pourriez-vous nous rappeler pourquoi ?

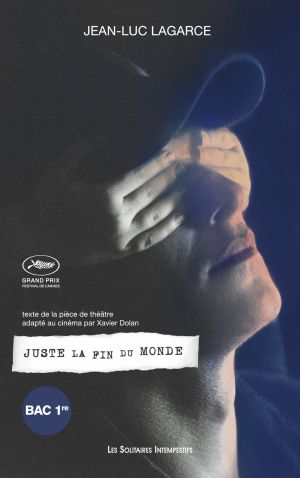

Christopher Rüping : Lorsque Lagarce a terminé « Il faut que je vous dise » peu avant sa mort du sida en 1995, le sida était une condamnation à mort. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, du moins pas dans le monde occidental incroyablement privilégié dont parle Lagarce. Nous ne voulions pas situer la pièce dans un contexte historique, ni dans une époque ni dans un pays particuliers. D'ailleurs, la pièce elle-même ne mentionne pas le sida, mais comme on connaît la biographie de Lagarce, on en conclut généralement que la maladie mortelle du protagoniste est le sida.

Vous posez-vous la question de savoir si, en tant qu'hommes hétérosexuels, vous pouvez monter la pièce d'un auteur gay sur un personnage gay ?

Jonathan Mertz : Oui, bien sûr, j'y réfléchis. Mais je ne pense pas que certaines attributions identitaires soient une condition préalable pour aborder une œuvre. Il faut être attentif et respectueux, c'est important. Peu importe que l'on soit gay ou non.

Christopher Rüping : Je pense qu'au final, pour notre histoire, peu importe qui aime ce type. Que ce soit un homme ou une femme, ce qui m'intéresse, c'est la question de savoir comment on se voit à travers les yeux des autres. C'est un combat que tous les personnages mènent de la même manière.

Est-ce forcément un combat que de se percevoir à travers le regard d'autrui ? N'y a-t-il aucun moyen d'échapper à l'insécurité que provoque le regard des autres ?

Christopher Rüping : Bien sûr, on espère toujours pouvoir se libérer du regard des autres. Mais en réalité, c'est pratiquement impossible. Pour moi, le seul moyen de trouver un soulagement est d'accepter cette situation.

Benjamin Lillie : En tant qu'acteur, je dois bien sûr accepter ce regard, sinon je me serais tout simplement trompé de métier. Quand on est acteur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui observe et évalue ce que l'on fait. Il faut certes s'en libérer régulièrement, mais on reste conscient que cela se produit en permanence et qu'on en dépend. Dans la vie, en dehors du théâtre, il est alors particulièrement important d'être ouvert, sans préjugés, et de ne pas porter de jugement sur les autres. Cela peut sembler totalement cliché, mais j'y crois vraiment. C'est le grand problème des personnages de cette mise en scène, et surtout du protagoniste : ce type est tout simplement incapable de voir ses proches autrement qu'il ne les a imaginés. Il a une image toute faite d'eux et il ne veut pas en démordre d'un pouce.

Le protagoniste de la pièce revient chez lui pour annoncer sa mort imminente, mais il ne parvient finalement pas à se résoudre à le dire. Et il se tait. Pourquoi la mort est-elle un sujet si tabou dans la petite famille bourgeoise ?

Jonathan Mertz : Je ne sais pas si cela a uniquement à voir avec le milieu familial. Il s'agit plutôt d'un impératif de la société dans son ensemble : tu n'as pas le droit de mourir ! Je dirais que la mort est un tabou dans toutes les relations sociales. On ne peut pas l'aborder de manière pragmatique, la mort est en quelque sorte interdite.

Christopher Rüping : Il est tout simplement très difficile de parler de la mort. Que dire face à la mort ? Parler de quelque chose signifie toujours maîtriser cette chose, et la mort est tout simplement impossible à maîtriser.

Le fait d'en parler ne peut-il pas aussi apporter un soulagement ?

Christopher Rüping : Bien sûr. C'est pourquoi la situation dans la pièce est si tendue : face à sa mort imminente, le protagoniste n'a plus qu'une seule chance de rencontrer sa famille. S'il veut se soulager en annonçant sa mort prochaine, il doit le faire maintenant. Mais il n'y parvient pas. Il n'y a pas de conversation sur la vie, sur le passé, sur le père – en fait, on ne parle de rien pendant tout le temps. Et je pense que c'est justement parce qu'il est tellement, tellement, tellement difficile de vraiment se rencontrer, de vraiment parler de quoi que ce soit – et encore moins de la mort, c'est impossible.

Avez-vous une théorie pour expliquer pourquoi, dans le monde occidental, la grande majorité des artistes sont issus de familles bourgeoises, voire petites-bourgeoises ? L'art est-il un phénomène bourgeois ?

Jonathan Mertz : Pour moi, étudier l'art était tout aussi évident que suivre une formation de technicien en produits laitiers. L'art fait partie de la vie de mes parents et m'a toujours été accessible. On peut faire de l'art si on est prêt à gagner peu d'argent de son plein gré. Et c'est bien sûr beaucoup plus facile quand on ne pense pas ou n'a pas besoin de penser à l'argent, parce qu'on dispose d'un filet de sécurité. Super bourgeois.

Christopher Rüping : La bourgeoisie n'est pas un critère d'aptitude à la pratique artistique. Mais si quelqu'un est occupé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à survivre, il n'aura pas forcément le temps de peindre un tableau. Dans 90 % des cas, l'art n'est possible que si l'on dispose d'une certaine forme de luxe dans la vie, à savoir celui de ne pas devoir se préoccuper tout le temps de sa propre survie.

Avez-vous une théorie pour expliquer pourquoi il n'y a pas de père dans la pièce ?

Christopher Rüping : Non, cela reste du domaine de la spéculation. Peut-être est-il mort, peut-être a-t-il quitté sa famille, peut-être n'y a-t-il jamais eu de père. Le fait est que l'absence du père crée un vide par rapport à la famille bourgeoise conventionnelle. La famille que Lagarce dépeint est construite autour d'un vide, d'un espace vide, ce qui rend toutes les autres relations au sein de cette famille plus fragiles. C'est narrativement intelligent ; il est intelligent que les relations ne perdurent que parce qu'elles se soutiennent mutuellement, et non parce qu'elles seraient stables en elles-mêmes.

Critiques

B.Z Berlinpar Sophie Drünkler

B.Z Berlinpar Sophie Drünkler„Einfach das Ende der Welt“ – Heimkehr unter Schmerzen

Benjamin ist ein junger, erfolgreicher Künstler, der weiß, dass er sterben muss. Jetzt will er nach Hause.

Nacht Kritikpar Valeria Heintges

Nacht Kritikpar Valeria HeintgesEs gibt kein Recht auf Versöhnung

Falls Sie sich die sich die Spannung für Christopher Rüpings Zürcher Fassung von "Einfach das Ende der Welt" nach Jean-Luc Lagarce nicht nehmen lassen wollen, lesen Sie also bitte einfach nicht weiter.

Archives des représentations

-

The Deutsches Theater

|

Berlin

03 mars 2025