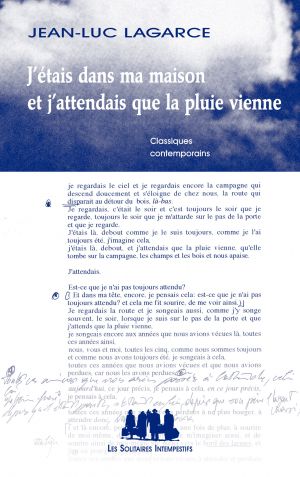

J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne

Il y a cinq femmes : la vieille, la mère, l'aînée, la seconde et la plus jeune. Cinq femmes qui ont attendu. Des jours. Des mois. Des années. Assises dans l'arrière-cuisine à guetter derrière la fenêtre, le moindre bruit, le dépôt d'une lettre, la trace d'un retour, le claquement d'une portière. Ressassant les causes du départ, la dispute qui le précéda, le désarroi qui le suivit, les souvenirs de bal et les fêtes du village. S'inventant des voyages, des aventures, des destins d'où lui - le jeune frère - reviendrait un jour, paré de tous les triomphes, ayant vaincu toutes les embûches et la malédiction paternelle.

Aujourd'hui, il est là, le jeune frère, revenu de ses guerres, épuisé, malade, au bord de mourir dans la chambre de l'enfant qu'il fut. Aujourd'hui, il est là et son agonie libère le vacarme des rancœurs et des paroles refoulées, des peurs, et des règlements de comptes : cris, chuchotements, rires, larmes, invectives, aveux, sentences, mensonges et confidences. Les voilà qui parlent, ces cinq femmes, comme libérées du poids du silence dans lequel elles s'étaient réfugiées.

Aujourd'hui, il est là, le jeune frère…Vraiment ? Pas si sûr, tout compte fait. Et si ce retour n'était qu'une affabulation de plus ? Un rituel nécessaire pour qu'enfin la parole advienne, pour rompre la solitude de leurs existences ? " J'avais cru entendre un bruit " dit la mère. Ce sont ses derniers mots, les derniers mots de la pièce aussi. De quel bruit s'agit-il ?

Philippe Sireuil

La pièce est entrée comme effraction dans ma vie

J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne : la pièce est entrée comme effraction dans ma vie. J'avais oublié le livre sur la tablette du meuble, sans avoir eu le souci de l'ouvrir, comme souvent on fait avec les livres, les pièces qu'on vous adresse : on remet à demain, à plus tard, parfois à jamais. Un soir pourtant, le titre riva mes yeux. Pas un titre ça, presque un poème, ai-je pensé. Il en faut du culot et de l'audace pour agir de la sorte, ai-je pensé… J'ouvris le livre, lus les premiers mots, l'entièreté de la première réplique -celle où la sœur aînée raconte l'arrivée du jeune frère - et le refermai aussitôt, subjugué, boulversé, meurtri. Il me fallait un autre cadre que l'endroit où je me trouvais pour poursuivre la lecture, où je pourrais être en tête à tête avec l'écrit, dans l'intimité nécessaire que je présupposais. Je rentrai donc chez moi sur le champ, et dans la demi-pénombre de l'appartement, devorai la pièce. D'un trait. Avec une fébrilité comparable à celle de l'adolescent quand il rend à son premier rendez-vous amoureux.

Une fois la lecture achevée, le livre déposé - cette fois avec précaution -, j'avais une certitude: je ne remettrai ni à demain, ni à plus tard, ni à jamais, l'envie de mettre en scène cette pièce. Et le spectacle eut lieu quelques mois plus tard au Théâtre de l'Ancre : je pense pouvoir affirmer que ce fut un réel succès qui conjugua plaisir et émotion, sur scène comme dans la salle.

Le voilà aujourd'hui à l'Atelier Théâtre Jean Vilar . Un bonheur que, je l'espère, vous partagerez.

Philippe Sireuil

Entretien avec Janine Godinas

Connaissiez-vous Jean-Luc Lagarce avant de jouer dans J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne ?

Je connaissais l'écriture de Jean-Luc Lagarce m'étant intéressée aux éditions " Les Solitaires intempestifs ", dont il était je crois l'un des créateurs, sinon le créateur. Mais en tant que comédienne, mon premier rendez-vous a été J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne, et j'ai été séduite, tombée sous le charme d'une écriture policée, pleine de retenue et de distinction, de pudeur et d'intelligence où chaque mot répété et re-répété va à la recherche de l'émotion la plus juste, la plus pure.

Quand vous abordez une pièce, essayez-vous toujours de la relier à l'auteur qui l'a écrite ?

Je ne peux pas aborder un travail de comédienne si je n'ai pas rassemblé un terreau où aller puiser. En me chargeant de toute l'œuvre de l'auteur, de ses interviews, des textes qu'il a écrits en dehors du théâtre, j'essaie d'entrer dans son univers. Je cherche surtout à me relier à lui par son œuvre. Sa vie privée ne me regarde pas même si elle est très présente dans le cas de Jean-Luc Lagarce.

Mon travail consiste alors à me mettre au service de l'auteur en créant ses personnages en toute liberté et en toute responsabilité, avec le metteur en scène bien sûr. Aucun des protagonistes de l'aventure théâtrale ne possède la vérité. Il va à tâtons, l'auteur aussi. Après avoir résolu une impasse, on passe à l'autre et le cheminement de toutes ces interrogations donne au spectacle terminé son mystère indispensable à toute création artistique, quelle qu'en soit la pratique.

J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne raconte l'histoire d'une attente partagée par cinq femmes. Dans l'élaboration du spectacle, comment se sont dessinés les rapports entre ces femmes, à travers ce même récit de l'attente ?

Cinq femmes attendent un homme. Une grand-mère, la mère, les trois sœurs, chacune dans son rôle. Le sentiment de l'attente est donc différent pour chacune. Ce qui se joue entre elles, c'est le désir de posséder le meilleur souvenir de la personne qu'elles attendent. Comme le souvenir est interprété, transgressé, donc erroné, c'est d'elles-mêmes qu'elles parlent, de leurs brisures affectives, du bilan joyeux et terrifiant de leurs vies respectives. Attendre l'autre est peut-être vouloir se décharger de soi, parce que le poids à porter est trop lourd, la plaie trop saignante. De plus, dans la pièce de Jean-Luc Lagarce, l'attente est multiple. On attend qui ? Le petit-fils, le fils, le frère violent, le frère séduisant. On attend quoi ? La fin de la maladie, le retour, le réveil, la mort… Tout Homme attend… quelqu'un ou quelque chose. Ce demain qui fait vivre en nous conduisant à la mort ?

Quelle est la position de la mère par-rapport à cette attente ? Qu'adviendra-t-il d'elle, après ?

Si le sujet de l'attente ne revient pas ou s'il meurt, elle est finie. Les deux êtres qui pourraient encore bouger sont la seconde et la plus jeune. L'aînée, par contre, ne bougera pas: elle est déjà là où on se trouve dans l'impossibilité du changement. Quand elle se raconte, elle raconte déjà une fin d'elle-même. Comme si cet homme qu'elle attend était déjà perdu et comme si il n'y avait eu que cet homme-là dans sa vie. Le rapport des filles au " jeune frère " est plus incestueux qu'autre chose : pour elles, le frère est l'homme qu'on attend.

Pour comprendre l'œuvre de Jean-Luc Lagarce, il faut aussi savoir qu'il a quitté sa famille et qu'il n'y est plus retourné. Il a eu une vie très différente de son " clan familial ", qui l'a sans doute attendu aussi.

Dans Juste la fin du monde, il retourne sur le lieu de son enfance et il nous raconte comment sa famille le culpabilise, mais sa propre culpabilité est présente aussi, comme s'il fallait qu'on mette les choses en ordre et qu'on fasse le bilan, avant de partir (Jean-Luc Lagarce avait une échéance : la mort le talonnait de près).

Dans la pièce, l'écriture conduit de façon très particulière l'idée du ressassement.

Son style est tout à fait remarquable : il affine l'écriture par une répétition constante des choses. Pas seulement par une répétition des mots, mais par une répétition qui cherche l'émotion juste… qu'il ne trouvera jamais, parce qu'on ne peut pas affiner l'émotion : il n'y a pas de mots pour dire ce qu'est une émotion exacte. Il n'y a pas de véritable mot pour la haine, pas de véritable mot pour l'amour.

La fin de la pièce Juste la fin du monde, résume, à mon sens, ce dont parle J'étais dans ma maison… : après avoir quitté sa famille, il a marché sur des voies ferroviaires désaffectées, un viaduc surplombant une vallée immense. Là, il a voulu pousser un beau et grand cri mais il ne l'a pas fait. Au bout de cette marche, lui reste le seul bruit de ses pas sur le gravier… C'est cela que je trouve magnifique chez Lagarce : ce cri qu'il ne pousse jamais, qui reste à l'intérieur de lui-même et dont il emplit ses personnages. L'œuvre de Jean-Luc Lagarce s'élabore sur cette recherche: au lieu de pousser le cri, il cherche les mots pour sonder ce cri et il ne reste au bout du compte que le bruit de ses pas, au fond de soi. Il n'a pas pu crier autre chose que ce crissement-là.

Dans chaque répétition, il y a un petit élément en plus. On répète et re-répète pour trouver les mots exacts, pour donner l'émotion exacte. Ce tourbillon de mots, Lagarce le reproduit dans toutes ses pièces, quel que soit le sujet qu'il aborde.

Au milieu de cette logorrhée, la Mère semble plus vigilante que ses filles, dont elle corrige et nuance le discours.

Elle nuance le souvenir de la violence du père sur le fils. Elle dit : " Ce n'est pas vrai " mais elle ne dit rien d'autre. C'est aussi la richesse de Lagarce : il laisse aller une pensée répétitive qui cherche la vérité. Ce questionnement-là est essentiel chez Lagarce. Si la vérité est une, on ne la connaît pas et donc elle est multiple : elle appartient à chacun. Chacun a droit à son morceau de vérité, qu'il interprète en fonction de ce qu'il est et de ce qu'il vit. Dans J'étais dans ma maison…, chacune revendique un morceau du cadavre, comme lui appartenant de plein droit. Car pour moi, c'est un cadavre. Comme lors d'une veillée funèbre, on attend quelque chose mais on ne sait pas quoi. On réinvente une vie au mort. On attend quelque chose qui n'existe déjà plus ? Le texte ne le dit pas.

Dans le texte, certains mots, bouts de phrases, sont en italique. Comment avez-vous travaillé ces passages ?

Chaque comédienne se les approprie et les imagine à sa façon. Pour moi ce sont des paroles que le fils a dites, qu'on se remémore et qu'on redit : " il disait ça… ". C'est dans ce sens-là que je les ai travaillées, et pas comme l'incursion d'un style différent. Car ces répliques-là se passent ailleurs, dans un autre temps.

Le temps est une donnée essentielle, dans l'œuvre de Jean-Luc Lagarce. Chez lui, l'avenir est presque exclu : il dessine un présent qui a beaucoup de mal à tendre vers un avenir. L'avenir n'aboutit presque jamais puisque lui-même, en tant qu'écrivain, n'en a plus. La maladie est essentielle - une maladie grave, dont il ne sortira pas. Tout ce qu'il écrit se base sur une histoire qui passe nécessairement par le passé. Il n'y a que dans le souvenir que la parole peut encore agir, qu'on peut encore vivre.

Je crois que J'étais dans ma maison… participe à cette conception particulière du temps. Dans cette pièce, il n'y a pas d'avenir. Sauf peut-être avec la cadette mais au bout du compte les femmes vont rester là, toutes les cinq. On ne sait pas, il faut laisser la chose ouverte aussi. Dans sa pièce Nous, les héros, dans laquelle j'ai travaillé également avec Philippe Sireuil, c'est un peu la même chose. Le sujet y est emprunté à Kafka, c'est l'histoire d'une troupe yiddish en Allemagne, en pleine guerre. À nouveau, il traite ce combat du présent, qui est un combat terrible puisqu'il n'a plus d'avenir. L'avenir est mort. Comme si le combat que l'auteur mène avec sa maladie n'avait pas d'avenir. C'est ma vision de Lagarce dans son ensemble.

Ce spectacle a été créé au Théâtre de l'Ancre, qui dispose d'une très petite salle, comme celle du théâtre Blocry, où vous jouerez à Louvain-la-Neuve. Il s'agit donc d'un spectacle intimiste. Quel en est le décor ?

Le décor correspond à cette même idée : il appelle lui aussi la question. Il pourrait être une cuisine ou une salle à manger - il y a une table, des chaises, une porte, un escalier qui monte, un corridor… mais ce n'est pas un lieu naturaliste. Il n'y a pas de mur de fond, le décor n'est tenu à rien : c'est un lieu suspendu. C'est un endroit où on attend, avec des éléments importants : l'escalier, un étage qu'on ne voit pas et sans doute une porte qui peut mener dehors, qu'on ne voit pas non plus.

Je ne crois pas que le spectacle soit intimiste, c'est celui du ressassement perpétuel à la recherche de l'émotion juste. Ou du mensonge, d'ailleurs. La recherche de l'émotion juste passe aussi par le mensonge : jusqu'où on se ment soi-même pour arriver à sa vérité. Dans J'étais dans ma maison…, il y a beaucoup de mensonge, mais un mensonge pas conscient, pas moral : le mensonge advient de la manière dont on idéalise des émotions, des situations. On aurait voulu que ce soit comme ça. Est-ce que ça a été comme ça ? Pas sûr… C'est toute la richesse de ce texte.

Archives des représentations

-

Le Vilar

|

Louvain-la-Neuve

15 avr. > 05 mai 2002

-

L'Ancre

|

Charleroi

15 janv. > 07 févr. 1998