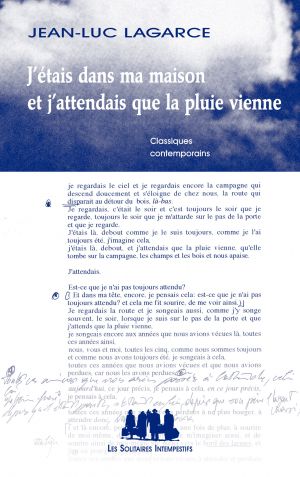

J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne

Cinq femmes dans la maison, vers la fin de l'été, de la fin de l'après-midi au matin encore du lendemain, lorsque la fraîcheur sera revenue et que la nuit et ses démons se seront éloignés. Cinq femmes et un jeune homme, revenu de tout, revenu de ses guerres et de ses batailles, enfin rentré à la maison, posé là, dans la maison, maintenant, épuisé par la route et la vie, endormi paisiblement ou mourant, rien d'autre, revenu à son point de départ pour y mourir. Il est dans sa chambre, cette chambre où il vivait lorsqu'il était enfant, adolescent, où il vivait avant de les quitter brutalement, il est dans sa chambre, c'est là qu'il est revenu se reposer, mourir, possible, achever sa route, son errance.

Jean-Luc Lagarce : un diptyque

Par Stanislas Nordey

J'ai toujours aimé regarder les écrivains de théâtre mettre sur la scène du monde des individus exclus, oubliés : des chômeurs de Karge dans La Conquête du Pôle Sud à Pylade le silencieux sublimé par Pasolini... Cet instant magique où s'empare de la parole celui qui ne savait pas s'en servir ou s'en croit indigne, incapable.

C'est peut-être cette force-là qui me touche dans les deux derniers textes de Jean-Luc Lagarce. Que ce soit ces cinq femmes de J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne qui parlent après avoir été silencieuses depuis toujours et qui ne savent pas s'arrêter, qui en font un moyen de survie, ou que ce soient Antoine et Suzanne dans Le Pays Lointain, qui une fois que la parole s'empare d'eux, ne savent plus s'en défaire.

Oui, cet instant, dans une vie, où les langues se délient, moments furtifs et bouleversants, toutes ces pensées retenues, empêchées d'être au grand jour, au moment de la révélation.

Je ne sais pas ce qu'il y a d'autobiographique, d'intime dans le théâtre de Jean-Luc Lagarce. Tout et rien, bien sûr, ou plus exactement un mélange impossible à démêler du tout et du rien.

C'est une écriture qui se donne apparemment à l'autre sans résistance mais il me semble que de ces phrases très longues qui ne savent pas se terminer, qui vont au bout du souffle de vie, à la limite du supportable, on ne peut venir à bout si facilement.

J'étais dans ma maison est le premier opus d'un diptyque dont le deuxième versant verra le jour à l'été 1999 Le pays lointain dernière pièce de Jean-Luc Lagarce.

Stanislas Nordey, novembre 1996

Entretien avec Stanislas Nordey

Comment est né le projet de monter "J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne" de Jean-Luc Lagarce ?

Je n'ai jamais été lié intimement à Jean-Luc Lagarce ; je ne le connaissais pour ainsi dire pas. J'avais seulement vu un spectacle de lui, Les Solitaires intempestifs, un collage de textes d'autres auteurs qu'il avait lui-même mis en scène et, comme je n'avais pas aimé ce spectacle, j'avais décidé trop hâtivement que l'auteur ne m'intéressait pas. Mon jugement a changé du tout au tout assez récemment quand j'ai été amené à lire son dernier texte, une commande du Théâtre National de Bretagne, Le Pays lointain. La pièce m'a bouleversé. J'ai eu envie de tout lire. L'écriture de Lagarce m'a alors fait une impression équivalente à celle produite antérieurement par Pasolini dont j'ai monté trois pièces : un désir de s'y attarder, peut-être d'abord pour mieux la comprendre. C'est pourquoi, presque simultanément au projet de monter Le Pays lointain lors du Festival d'Avignon 1997 est né celui de mettre en scène l'autre pièce qui m'avait particulièrement touché J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne. Les Fédérés m'avaient d'ores et déjà proposé de travailler sur une forme légère et, tout naturellement, le parcours de Jean-Luc Lagarce ne pouvait que me conduire à Théâtre Ouvert...

Quel est selon vous le lien existant entre les deux pièces que vous allez monter, "J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne" et "Le Pays lointain" ?

Elles constituent pour moi une sorte de dyptique. Il s'agit au fond de la même histoire mais les formes théâtrales de chacune des pièces sont profondément différentes. Le Pays lointain rejoint une tradition de théâtre épique, par ce regard épique que l'auteur porte sur le monde, qui est assez proche de ce que j'ai monté jusque-là. L'univers claustrophobique de J'étais dans ma maison... l'apparente au contraire à un théâtre de chambre. A priori, cela devrait m'être étranger mais, ce qui me plaît, c'est qu'il s'agisse d'un "théâtre violemment de chambre". Et puis, j'aime me mettre en situation de perdre des repères pour tenter de les retrouver ensuite dans le travail de mise en scène.

Sentez-vous une parenté d'écriture entre les textes de Jean-Luc Lagarce et ceux de bon nombre des auteurs contemporains que vous avez montés jusqu'à présent : Pasolini, Koltès, Guibert, Llamas...?

Si une parenté existe entre ces auteurs, elle m'échappe en tout cas. Je n'aimerais pas du tout dans le travail avoir l'impression d'être confronté à des univers semblables. Le manque de diversité m'ennuierait. Au contraire, ce qui me frappe chez Lagarce par rapport à tous ceux que vous venez de citer, c'est son côté très "français". Si mes goûts personnels me portent vers des auteurs contemporains, je m'aperçois que je n'ai encore jamais monté d'auteur français (si, bien sûr, Koltès ; mais Koltès est-il vraiment un auteur français ?...). Lagarce raconte en permanence la famille et la province françaises. Un auteur comme Minyana écrit sur la société française, alors que Lagarce écrit sur l'homme français. C'est quelque chose de très nouveau pour moi. Lagarce est un fils de Duras. L'influence de Marguerite Duras me semble d'ailleurs très prégnante dans ses premiers textes. Et peut-être que si ses deux dernières pièces m'apparaissent comme les plus abouties, c'est qu'il s'y montre totalement détaché de ses influences initiales. Elles allient une écriture belle et personnelle à une thématique forte. Elles traduisent la pleine maturité de l'écrivain.

"J'étais dans ma maison..." met en jeu cinq personnages féminins ; quel effet produit à vos yeux l'exclusive féminité de cet univers ?

Après l'émotion immédiate causée par la lecture du texte, une des raisons qui m'ont poussé à choisir de la monter est la possibilité qu'elle offre de ne travailler qu'avec des actrices ; une donnée assez stimulante pour moi qui ai plutôt l'habitude de donner la part belle aux garçons dans mes spectacles. Mais, cette anecdote personnelle mise à part, je n'ai pas l'impression que la pièce soit tellement "féminine". J'ai plutôt le sentiment qu'il s'agit d'un univers masculin raconté par des femmes. Elles ne racontent pas tant leur histoire que celle de trois autres -des hommes - dont elles sont les témoins ou les victimes. L'image qui me vient quand je pense au statut des femmes dans ce texte est celle des narratrices, très belles, très maquillées, du film de Pasolini Salo ou les 120 jours de Sodome. De toute façon, le théâtre raconte le plus souvent des histoires d'hommes ; à commencer par Shakespeare...

Si l'on cherche à résumer la pièce, on obtient une impression presque morbide ; et pourtant, il y a dans l'écriture de Lagarce quelque chose de l'ordre de la distance, de l'ironie...

Cet univers me fait penser à celui d'une pièce de Maeterlinck, La Mort de Tintagiles, également uniquement avec des femmes, et pourtant, cent ans plus tard, la mélancolie et la noirceur ne sont pas les mêmes. Quelle forme choisir pour le spectacle : un oratorio ? Une cantate ? Ou au contraire, quelque chose qui casse totalement les codes du tragique? Aujourd'hui, avant de commencer les répétitions, je ne sais pas encore... Mais j'ai la certitude que la pièce n'est pas déprimante. Je suis bien trop joyeux dans la vie pour être tenté par un texte déprimant. La violence de ces femmes à l'égard du frère presque mort est porteuse de vie. Ce texte est noir mais il est le contraire de la complaisance. Le refus absolu de la complaisance me touche beaucoup chez cet auteur. Quant à l'ironie, je ne sais pas... Elle est présente mais on trouve aussi un vrai premier degré. Les personnages disent ce qu'ils ont à dire et rien de plus. Lagarce sait aller à l'essentiel et c'est un phénomène très rare dans le théâtre français ce "ni trop, ni trop peu" ; même Koltès à tendance à dire trop...

C'est amusant que vous caractérisiez son écriture en mettant en avant sa consicion car j'ai lu sous la plume de plusieurs commentateurs que son charme était d'être toujours un peu hors sujet, dans le "autour"...

Je crois que ce n'est pas contradictoire. L'essentiel chez lui se trouve dans ce "autour", qui n'a pourtant rien d'imprécis ou de flou. L'auteur procède en dessinant la ligne d'un cercle. Si elle est bien tracée, elle définit le "autour" magnifiquement. Ce n'est de toute façon pas une écriture charnelle comme le sont celles de Pasolini ou d'Heiner Müller mais du bord, à l'image de cet état dans lequel se trouvent souvent ses personnages, "le bord des larmes". Plutôt que de parler avec sa chair, Lagarce parle avec sa peau. Je ressens cela comme une délicatesse, une forme de puritanisme aussi. Son approche est plus sensuelle que sexuelle. A cet égard, les écrivains dont il a retenu extraits pour son collage Les Solitaires intempestifs sont très parlants : Proust, Pérec, Madame de La Fayette...

Si l'on regarde votre parcours, vous avez essentiellement monté, mis à part Marivaux et Shakespeare, des auteurs contemporains; est-ce un choix politique?

C'est un choix politique bien sûr mais mes goûts naturels me portent vers les auteurs contemporains. J'aime la peinture à partir de 1940, la musique à partir de 1950 ; s'interroger sur comment on créé aujourd'hui est pour moi une évidence et une nécessité. Je ne suis pas un partisan du "tout est dans tout" et je ne crois pas que Shakespeare raconte la guerre du golfe. Pour parler d'aujourd'hui, je préfère les paroles d'aujourd'hui. Je lis beaucoup le répertoire classique, je m'en nourris mais, instinctivement, je suis plus touché par les écritures contemporaines.

C'est paradoxalement quelque chose d'assez rare de voir quelqu'un de jeune s'intéresser aux auteurs contemporains ; en tant qu'acteur, vous avez été formé au Conservatoire et les jeunes acteurs ne sont généralement pas préparés à lire des écritures contemporaines...

Il est vrai qu'à part quelques passionnés de Koltès, les jeunes acteurs connaissent souvent assez mal les auteurs contemporains. Une certaine forme de militantisme devrait pourtant pouvoir s'enseigner dans les écoles. J'ai eu la chance, grâce aux ateliers de théâtre que je faisais avec ma mère avant d'entrer au Conservatoire, d'y être sensibilisé. Et, au sein du Conservatoire, j'ai été libre de mes choix : j'ai ainsi décidé de présenter en travaux de sortie du Michel Deutsch, du Bernard Chartreux et du Jean Genet. Je trouve qu'en général, il n'y a pas, à de rares exceptions près, de prise en compte de l'écriture contemporaine dans les institutions. Le parcours de Théâtre Ouvert qui est exemplaire ne devrait pas être unique. Il devrait y avoir en France, vingt fois, cent fois plus de lieux comme Théâtre Ouvert qui défendent l'écriture contemporaine, sans être nécessairement missionnés pour cela...

Archives des représentations

-

Théâtre Gérard Philipe - TGP

|

Saint-Denis

21 mars > 04 avr. 1998

-

Théâtre Antoine Vitez

|

Aix-en-Provence

21 avr. > 22 avr. 1997

-

Les Fédérés

|

Montluçon

08 avr. > 11 avr. 1997

-

Théâtre Ouvert

|

Paris

04 mars > 04 avr. 1997