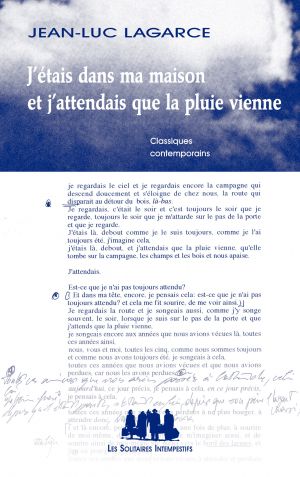

Eu estava em minha casa e esperava que a chuva chegasse

J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne est une pièce qui traite du sens de la vie. Elle met en scène cinq femmes qui attendent depuis des années le retour de leur fils/frère et qui ont trouvé dans cette absence une raison d'être, une raison d'exister. Son absence et, surtout, l'attente de son retour, les ont fait dévorer par la mémoire et l'imagination. Autrement dit, chacune d'entre elles, à sa manière, avec ses

caractéristiques propres, imagine, se souvient, divague, réfléchit, crée des mondes, des

possibilités d'existence qui, pour elles, sont réelles. Mais ici, les personnages de Lagarce, bien qu'ils imaginent tout le temps et en aient même conscience, car ils verbalisent cette idée, ont passé des années à confondre imagination et illusion. D'une certaine manière, ils opèrent dans l'auto-tromperie.

Note d’intention

Dans les textes de Lagarce, l'utilisation systématique et aléatoire des flux de pensée, de mémoire et d'imagination créative sert de contrepoint à une réalité qui, chaque jour, rend les personnages plus solitaires et prisonniers de leurs propres processus mentaux de signification. Dans nombre de ses textes, et dans cette pièce avec une grande intensité, pour ses personnages, leurs souvenirs deviennent en fait réalité.

J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne est une pièce qui traite du sens de la vie. Elle met en scène cinq femmes qui attendent depuis des années le retour de leur fils/frère et qui ont trouvé dans cette absence une raison d'être, une raison d'exister. Son absence et, surtout, l'attente de son retour, les ont fait dévorer par la mémoire et l'imagination. Autrement dit, chacune d'entre elles, à sa manière, avec ses caractéristiques propres, imagine, se souvient, divague, réfléchit, crée des mondes, des possibilités d'existence qui, pour elles, sont réelles. Mais ici, les personnages de Lagarce, bien qu'ils imaginent tout le temps et en aient même conscience, car ils verbalisent cette idée, ont passé des années à confondre imagination et illusion. D'une certaine manière, ils opèrent dans l'auto-tromperie.

La question est la suivante : Lagarce, un auteur influencé par Beckett, amplifie la tragédie beckettienne car, contrairement à Godot, qui n'apparaît pas à Estragon et Vladimir2, il fait apparaître cette personne, ce fils/frère qui va donner un sens à leur vie.

Mais il ne fait rien. Il arrive, tombe au milieu de la pièce et nous ne savons pas s'il est vivant ou mort. Au début de la pièce, il est dans sa chambre, semblant dépérir. Cela provoque un grand choc de réalité qui bouleverse ces femmes. Tout ce qu'elles « imaginaient » qui allait se passer à son retour ne se produit pas. L'illusion se brise, et l'espoir trompeur s'effondre. Nous avons le sentiment d'une amplification du sens tragique car Lagarce, pendant quelques secondes, offre la réalisation de l'espoir pour ensuite l'anéantir par un geste maladroit et inerte.

La pièce se déroule exactement après la chute du fils. Elle est en fait constituée d'une série de monologues, qui parfois dialoguent entre eux, dans lesquels les femmes révèlent toutes leurs « imaginations », tous leurs souvenirs, toutes leurs créations, qu'elles ont faits à son sujet et à propos de son retour. Elles nous racontent comment était leur vie « avant qu'il ne parte pour ne plus jamais revenir ». Elles racontent comment elles avaient imaginé leur vie avec lui à nouveau. Et peu à peu, nous comprenons qui sont ces femmes. Elles se révèlent à travers leurs choix imaginés. La manière dont elles organisent les éléments issus de leur mémoire et ceux issus de leur imagination révèle leur tempérament, leur personnalité. C'est comme si le « moi » de chacune d'entre elles était également une construction linguistique s'appuyant sur une matière humaine profonde, ses souvenirs.

Ces monologues interagissent peu à peu les uns avec les autres et nous commençons alors à comprendre la relation qui les unit, les intrigues familiales possibles, le sentiment de culpabilité, les menaces, les marques d'affection et de tendresse, la complicité qui naît lorsqu'elles comprennent qu'elles sont toutes inévitablement condamnées à attendre et que cela ne changera pas.

Une autre caractéristique du texte qui me semble importante à souligner est le temps d'écoute, le temps de jouissance que chaque personnage a lorsque l'autre raconte longuement son histoire, ses questions, ses rêveries. Ce temps est un temps long. Il s'agit de longs monologues. Il y a suffisamment de temps pour rêver. Suffisamment de temps pour recréer les chemins qui, aujourd'hui, ne trouvent pas de repos. Lorsque la mère, par exemple, commence à raconter ce qu'elle avait imaginé, lorsqu'elle dit qu'elle avait besoin de la voix de son fils, que même avant, lorsqu'il vivait encore à la maison, ses paroles lui manquaient toujours, et qu'elle ne supporte plus cette douleur ; les autres femmes, en entendant cette grande plainte maternelle, activent leurs processus mentaux et associent, vérifient si ce que raconte la mère correspond à leurs souvenirs, établissent des jugements de valeur contondants, nient, affirment, réinventent ce qu'ils déjà avaient construit pour satisfaire une émotion que le moment, la voix et la douleur de la mère avaient suscitées. C'est comme si l'écoute dans son processus réactif activait et redéfinissait également le monde intérieur de chaque personnage.

Dans ces longs discours, nous percevons comment chacune a créé son propre fils/frère. Car nous ne savons jamais avec certitude qui est cet homme. Il ne nous apparaît pas. Nous ne connaissons pas sa réalité. Nous ne le connaissons qu'à travers le regard et les paroles de ces femmes. Peut-être n'existe-t-il même pas réellement. Lagarce dénonce ainsi le fait que la réalité telle que nous voulons la comprendre n'existe peut-être

que dans nos processus mentaux de signification. Et comme nous le dit Godard, « la réalité ne s'est peut-être jamais montrée à personne ». Et nous devons peut-être nous en contenter. Car la vie continue comme avant. L'être humain attend toujours que quelque chose d'important se produise – et cette chose importante peut même se produire (dans la pièce, le fils/frère revient) – mais cela ne signifie pas que les choses vont changer objectivement. Car l'attente sera toujours différente de la réalité. L'attente est le fruit d'une imagination régie par l'illusion, et la réalité est le fruit de la rencontre de plusieurs facteurs qui échappent au contrôle de l'individu, qui dépassent ses processus de création.

Nous savons aujourd'hui que les attentes influencent considérablement les souvenirs. Elles peuvent même fausser le processus d'encodage, de stockage et de récupération des informations qui constituent le trépied fonctionnel de la mémoire. Les attentes peuvent ainsi nous faire nous souvenir de faits qui ne se sont jamais produits. En effet, lorsqu'il se souvient, l'individu reconstitue les fragments de ses souvenirs et les réorganise de manière cohérente en fonction de sa situation actuelle. Le « modèle internalisé d'attentes sur nous-mêmes et sur le monde » (CALLEGARO, année 1, n° 7, p. 37) exerce une très grande influence dans ce processus de recréation, car il utilisera tous les moyens possibles pour que ce dont l'individu se souvient le satisfasse pleinement.

Marcelo Lazzaratto

Critiques

Folha de S.Paulopar Sérgio Salvia Coelho

Folha de S.Paulopar Sérgio Salvia CoelhoCrítica "Eu Estava em Minha Casa..."

Com texto de Lagarce, Cia. Elevador atinge maturidade.

Archives des représentations

-

Espaçao SESC São Paulo

|

São Paulo

19 oct. > 18 nov. 2007