Une dissertation pour l'agrégation

Sujet : Joseph Danan interrogeant Joël Jouanneau : « Y a-t-il de ‘‘purs’’ monologues chez Lagarce ? Comment se pose la question de l’adresse ? », reçoit la réponse suivante : « La réponse est dans le Robert qui donne du mot une double définition : 1 : Scène à un personnage qui parle seul. 2 : Long discours d’une personne qui ne laisse pas parler ses interlocuteurs – ou à qui ses interlocuteurs ne donnent pas la répartie. Les monologues de la première catégorie sont très rares chez Lagarce, et toujours adressés au public. Je n’ai pas trouvé dans son œuvre un personnage parlant tout haut tout seul, et à lui-même, signe premier d’un possible dérèglement mental. Mais ce qui est assez constant, et pas seulement dans la trilogie de la fin, ce sont les personnages atteints de logorrhée, les mêmes pouvant ensuite être parfaitement mutiques ».

Dans quelle mesure la remarque de Jouanneau s’applique-t-elle aux monologues des deux pièces du programme ?

INTRODUCTION

a. Accroche

Le théâtre de Jean-Luc Lagarce s’inscrit sans conteste dans ce que Jean-Pierre Ryngaert désigne comme « un théâtre de la parole »1, dans la continuité de Nathalie Sarraute et Marguerite Duras. Un soupçon est porté sur le langage dans sa capacité à transmettre un message et cependant la dramaturgie2 s’appuie sur la parole au point de déplacer l’action dramatique vers l’espace de celle-ci.

b. Sujet et analyse

À ce titre, la question posée par Joseph Danan sur la nature du monologue dans les pièces de Lagarce est tout à fait pertinente puisque ce dernier offre une place centrale au monologue, au point de lui consacrer certaines scènes dans leur globalité de manière récurrente dans l’œuvre. Joël Jouanneau se réfère au dictionnaire pour rappeler deux définitions du monologue. Même si elle est issue d’un dictionnaire de langue, la première : « Scène à un personnage qui parle seul » évoque une « scène » et s’inscrit donc dans le contexte théâtral. Elle met l’accent sur le caractère circonscrit de ce type de monologue autonome. La deuxième, « Long discours d’une personne qui ne laisse pas parler ses interlocuteurs – ou à qui ses interlocuteurs ne donnent pas la répartie » précise la mise à l’écart de la relation intersubjective provoquée par la situation d’empêchement, qu’elle soit du fait de celui qui parle ou de celui qui écoute. De plus, Jouanneau avance que son approche de l’œuvre ne lui a pas permis de trouver chez Lagarce « un personnage parlant tout haut tout seul, et à lui-même, signe premier d’un possible dérèglement mental ». Cette observation fait glisser la réflexion proprement dramaturgique sur le plan d’une lecture plus naturaliste de l’œuvre en soulignant la dimension psychologique du personnage car Jouanneau s’intéresse à ces personnages doubles dans leur comportement vis-à-vis des autres, à la fois « atteints de logorrhée », et « ensuite (être) parfaitement mutiques ».

La réflexion de Jouanneau interroge donc la nature du monologue et celle des personnages qui y prennent la parole or ce qui lui semble frappant, c’est la possibilité d’une dualité radicale dans leur comportement vis-à-vis des autres : à la fois très silencieux puis très bavards, comme si une vanne lâchait brusquement et que la parole se déversait de manière fiévreuse. Cette particularité est véritablement liée à la présence d’autrui et pose l’enjeu théâtral sur la relation interpersonnelle. Jouanneau s’écarte d’un théâtre qui ne verrait qu’un personnage en proie à ses propres démons et résolument solipsiste. Bien au contraire, c’est un théâtre qui s’attache à l’humain, dans son rapport à l’autre, même si ce rapport le conduit à se retourner parfois vers lui-même. La réponse de Jouanneau n’élude donc pas la question de l’adresse, posée par Danan, car elle est au cœur de cette manière d’interpréter le monologue et l’altérité qu’il envisage. Le personnage n’est là jamais véritablement seul puisque sa parole

est adressée et toujours envisagée comme une parole qui peut se tourner aussi vers la salle.

c. Problématique

La réponse de Jouanneau peut être lue comme un détour. Le recours à la définition du dictionnaire donne le sentiment de pouvoir circonscrire aisément le monologue théâtral mais, à la scène - et Jouanneau le sait bien ayant monté plusieurs pièces de Lagarce - l’enjeu énonciatif est parfois retorse et nécessite de vrais choix dramaturgiques de la part du metteur en scène qui vont orienter le sens de lecture par le spectateur. Ensuite, la référence au dérèglement mental du personnage a recours à une épaisseur psychologique dont on peut reconnaître la présence dans les deux œuvres étudiées mais qui n’est pas commune aux autres pièces dont les personnages sont davantage des êtres de langages, sans véritables identités propres. Enfin, l’alternance entre un silence obstiné et une parole débordante semble être au centre de l’enjeu monologal, au sens où le mouvement alternatif proposé crée véritablement une respiration qui expose des enjeux de rythme significatifs. Cependant, cet enjeu rythmique

interne, propre au monologue, ne doit pas évincer l’enjeu macro-structurel car le retour régulier de certains monologues est constitutif d’une fonction encadrante qui s’inscrit dans la continuité de l’usage traditionnel du monologue, avec des fonctions spécifiques au sein du drame, notamment dans le prologue et l’épilogue. La nature intime du monologue est liée à ces fonctions structurelles et nous pouvons nous interroger sur la manière dont Lagarce a su utiliser cet outil traditionnel du théâtre et en renouveler la nature pour l’inscrire de manière exemplaire dans sa propre dramaturgie. Ces monologues adressés qui déversent des reproches lorsque les autres ne peuvent, ou ne cherchent pas à les arrêter, ne sont-ils pas le moyen de faire résonner avec d’autant plus de violence la difficulté à communiquer et la solitude au sein du groupe ?

d. Annonce de plan

Nous montrerons d’abord de quelle manière les usages du monologue dans les pièces étudiées s’inscrivent dans la continuité des fonctions traditionnelles du monologue tout en les renouvelant, puis nous nous attacherons plus spécifiquement à la nature de cette parole par rapport au dialogue afin de dégager ce que l’on peut distinguer comme une voix surplombante.

1. LE MONOLOGUE : UN OUTIL TRADITIONNEL AU SERVICE D’UNE DRAMATURGIE NOVATRICE

À première vue, Lagarce utilise le monologue en usant des fonctions qui lui sont propres toutefois, si la place qui lui est dévolue est identique, le rôle qui lui est accordé diffère d’une dramaturgie classique.

a. Leurre des fonctions d’encadrement au service de l’action : Prologue et épilogue

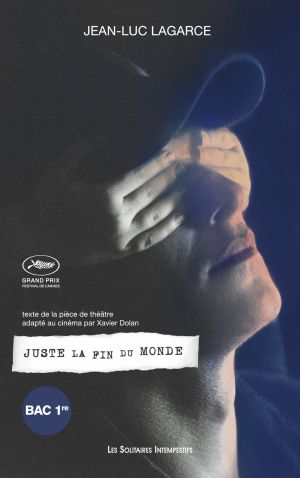

C’est sans conteste dans Juste la fin du monde que le monologue emprunte apparemment à la dramaturgie traditionnelle, en encadrant la pièce et en assurant une stabilité du drame. Prologue et épilogue sont des fonctions déjà abordées par Aristote dans la Poétique. Le monologue s’inscrit dans une logique où il assure des fonctions épiques et lyriques pour communiquer des informations qui échappent, soit à l’ici et maintenant de l'acte énonciatif, soit à la sphère « inter-humaine » en mettant à jour l’état intérieur du personnage.

Sa présence marque un arrêt dans la chaîne dialectique de l’action dialoguée qu’il prépare, commente ou résume. Le prologue donne des informations pour aiguiser l’attention du spectateur et orienter l’écoute du texte. Ainsi, Louis révèle son âge, situe l’action en expliquant le temps pris pour se décider à venir, les sentiments qui l’habitent dans cette entreprise, l’objet de sa venue et son comportement attendu des autres. Il s’agit bien d’une « scène à un personnage qui parle seul » comme le rappelle Jouanneau, mais adressé. Ce prologue est tourné vers le public et place celui-ci en position de surplomb sur les personnages du drame, lui seul sait la mort prochaine. Dans une situation de connivence avec

Louis, le lecteur/spectateur devient plus apte à apprécier le comportement du personnage vis-à-vis des autres.

De la même manière, l’épilogue de la pièce est véritablement conclusif puisqu’il fait référence à l’action quelques mois plus tard, avec la mort du personnage principal. Mais la conclusion est bien partielle puisqu’elle ne fait pas mention des autres personnages. Elle s’attarde sur un événement (le cri non poussé) qui n’a plus rien à voir, ni dans le temps ni dans l’espace, avec les rencontres abordées dans la pièce. Un premier repérage pourrait donc faire de ces monologues des héritiers d’une dramaturgie traditionnelle, analysée notamment

par Jacques Scherer, mais cette complicité instaurée est bien contaminée par un brouillage systématique des données spatio-temporelles et, de fait, concourt à la mise en question du

personnage, mais aussi de l’action dramatique.

b. Le Lieu d’expression d’une dramaturgie rétrospective

En effet, la nature du prologue de Juste la fin du monde est plus complexe qu’il n’y paraît. En nous attachant aux premières lignes, nous repérons trois strates temporelles consécutives. Un personnage narrateur se distingue, offrant un regard épique sur le drame.

Cette posture est aussi ancienne que le drame lui-même. Cependant ici, ce narrateur n’appartient pas au même temps que celui des scènes dialoguées qui vont suivre. Son regard omniscient lui offre la possibilité de connaître l’avenir, de situer le présent au regard du passé

et surtout se place du côté des morts : capable d’observer et de narrer cette histoire qui se déroule chez les vivants, où il sera le « messager » de sa propre mort. La visée du drame est donc rétrospective.