« Pas de dimanche sans disputes » Le conflit dans "Derniers remords avant l’oubli" et "Juste la fin du monde"

Dans le Journal qu’il tient entre 1977 et 1995, Jean-Luc Lagarce évoque de manière récurrente ses excursions loin de Paris, dans sa Franche-Comté natale pour des « dimanches en famille », « chez Papa-Maman », rituel « obligatoire » auquel il ne saurait se soustraire et qui déterminera bientôt le cadre de deux de ses principales pièces. L’action de Derniers remords avant l’oubli (1987) se passe en effet « en France, de nos jours, un dimanche, à la

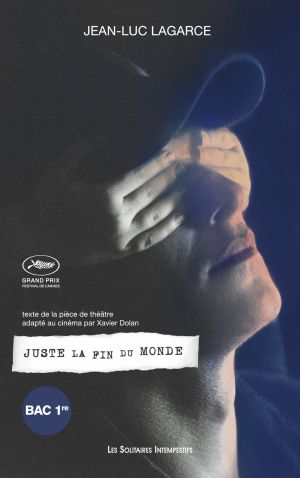

campagne » tandis que celle de Juste la fin du monde (1990) se déroule « un dimanche, évidemment, ou bien encore durant près d’une année entière ». La didascalie inaugurale de cette dernière pièce met en évidence la temporalité incertaine, parce que « dilatée / élastique », de ces « dimanches mythiques » selon la formule de Jean-Pierre Sarrazac ; temporalité suspendue, hors du temps, favorable de ce fait aux retrouvailles au présent de figures liées par le passé, ainsi que pourraient en témoigner les scènes inaugurales de Derniers remords avant l’oubli et Juste la fin du monde qui adoptent toutes deux un dispositif choral.

La première de ces deux pièces s’ouvre en effet dans le brouhaha assourdissant d’éclats de conversations de personnages rassemblés autour d’Hélène, Paul et Pierre qui, « il y a de nombreuses années7 », vécurent ensemble dans une maison dont ils sont encore tous trois propriétaires. Dans Derniers remords avant l’oubli, les retrouvailles sont donc motivées par la décision des trois protagonistes de liquider le bien qu’ils ont en commun afin de pouvoir tirer un trait sur le passé et aller de l’avant, chacun souhaitant désormais suivre sa propre route, séparé des autres. Ce projet ne saurait être celui de Louis qui, condamné à disparaître ainsi qu’il l’explique en prologue à Juste la fin du monde, ne saurait aller de l’avant. Il lui faut au contraire « revenir sur [ses] pas », aller à la rencontre de ses proches pour leur « annoncer, / dire, / seulement dire, / [sa] mort prochaine et irrémédiable8 ». La pièce s’ouvre ainsi sur son retour après une longue absence dans la maison familiale où il est accueilli par sa Mère, sa sœur, Suzanne, son frère, Antoine, et sa belle-sœur, Catherine.

Dans Derniers remords avant l’oubli comme dans Juste la fin du monde, les retrouvailles sont néanmoins peu heureuses, et ce en dépit de la déclaration, un rien solennelle, de Pierre qui, en ouverture de la première pièce, annonce : « Je suis content9 », profession de foi récurrente qui apparaîtra bientôt vaine. Bien au contraire, ces retrouvailles témoignent d’un certain malaise – ainsi Catherine et Louis qui ne se sont jamais rencontrés ne savent-ils pas s’ils doivent se serrer la main ou s’embrasser dans Juste la fin du monde10 –, voire d’une certaine tension – ainsi, dans Derniers remords avant l’oubli, Pierre refuse-t-il de reconnaître Anne, la femme de Paul, alors que celle-ci affirme qu’ils se sont déjà rencontrés –, tension qui se trouvera exacerbée au fil des deux pièces.

« Pas de dimanche sans disputes », affirme en effet le Père, mort déjà dans Le Pays lointain (1995), pièce testamentaire que Jean-Luc Lagarce achève quinze jours avant sa mort. Cet adage se vérifie tant dans Derniers remords avant l’oubli que dans Juste la fin du monde

qui mettent chacune en scène de multiples affrontements entre les personnages. C’est ainsi suggérer la présence structurante du conflit dans l’œuvre lagarcienne pourtant émancipée des « règles du bien-écrire pour le théâtre », ainsi que le note Jean-Pierre Sarrazac qui commente

alors la structure fragmentaire – « rhapsodique », écrit-il – de ces pièces.

« Point charnière saillant » de toute structure dramatique canonique – les auteurs de « pièces bien faites » parlant par exemple à son propos de « scène à faire » –, le conflit, théorisé par Hegel dans son Cours d’esthétique (1832) sous la forme de la collision, est associé à l’idée de « progression permanente [du drame] vers la catastrophe finale15 ». C’est qu’il participe d’un enchaînement de causes et d’effets produisant de l’action, action qui définit, depuis Aristote, le genre dramatique16. Aussi Hegel considère-t-il que c’est la collision qui détermine la dramaticité même de toute œuvre : « ce qui est proprement dramatique, écrit-il, c’est l’expression des individus dans le combat de leurs intérêts et la

dualité de leurs caractères et passions ».

Il semble dès lors que la présence structurante du conflit dans Derniers remords avant l’oubli et Juste la fin du monde détermine la dramaticité de l’œuvre lagarcienne. Tendue entre les modes épique et lyrique, celle-ci s’inscrit pourtant « aux limites du dramatique18 » ainsi que l’a récemment montré Hélène Kuntz. Il conviendra donc dans cet article d’interroger la fonction du conflit dans le théâtre de Jean-Luc Lagarce : est-il vecteur d’action ainsi que l’exige l’esthétique hégélienne ou simple mise en scène d’une situation de langage attestant d’une parole qui, au contact d’une autre, cherche à se dire non sans violence ? Ce qui serait alors en jeu, dans Derniers remords avant l’oubli comme dans Juste la fin du monde, serait rien moins qu’une possible reconversion du conflit tel que pensé par Hegel.

Du passé au présent, la philia entre décomposition et recomposition

« Et les parents […] et les frères et les sœurs et les frères et les sœurs des parents, et ceux-là qui épousent les frères et les sœurs des parents et les enfants nés de ces unions et ceux-là, encore à l’infini, qui épousent à leur tour les descendants » : de Retour à la citadelle (1984) au Pays lointain dont est tirée cette citation en passant par Juste la fin du monde et J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne (1994), le personnel dramatique des pièces de Jean-Luc Lagarce est dominé par des figures familiales, confirmant un intérêt certain des dramaturgies contemporaines pour les relations filiales. Cette famille « dont on hérita ou qui hérita de vous » se trouve néanmoins concurrencée dans certainestextes par « l’Autre famille », la « famille secrète », celle « qu’on voulut se choisir », « celle-là qui parfois ne sait même pas qu’on se la construit sans bruit » et qui est composée d’amis et d’amants, simples « garçons » ou grands « guerriers » ainsi qu’ils sont désignés dans Le Pays lointain, seule pièce de l’œuvre lagarcienne à associer ces deux « familles23 », terme auquel on préférera ici celui d’« alliances » (philiai) employé par Aristote dans la Poétique pour désigner les relations interpersonnelles dans la tragédie en ceci qu’il n’engage pas nécessairement les liens du sang.

La philia mise en scène dans Derniers remords avant l’oubli relève du deuxième genre, Hélène, Paul et Pierre, les trois personnages principaux, n’ayant aucune parenté. Ils peinent pour autant à définir ce qui les a un jour unis : « Bon. Eh bien, comment dire ? Je suis… moi et ta mère, et cet autre homme, là-bas, lorsque nous étions plus jeune… », bredouille Pierre à l’intention de Lise, la fille d’Hélène, avant de s’interrompre. Au détour de la conversation des personnages qui répugnent à évoquer frontalement leur passé, on découvre la nature de la relation qui unissait autrefois ce trio – « nous trois », selon leur propre formule –, Hélène reprochant à Pierre et Paul de l’avoir trop aimée, au point de l’avoir

contrainte à fuir dans les bras d’autres hommes : « Je vous trompais aussi, si c’est ce que vous voulez entendre. C’est l’expression qu’on emploie. D’autres hommes de temps à autre, et certains avec une infinie tendresse. […]