Sujet agrégation externe de Lettres modernes 2012

Sujet :

« La langue commune que font entendre les personnages de Lagarce procède en effet d'un art de la simplicité qui convie le spectateur à une autre forme d'écoute, centrée sur la saisie d'une voix plutôt que sur la compréhension d'une action. »

Hélène Kuntz, Colloques Année (…) Lagarce, Jean-Luc Lagarce dans le mouvement dramatique, IV, Colloque de Paris III, Sorbonne nouvelle, Les solitaires intempestifs, 2008, p.27.

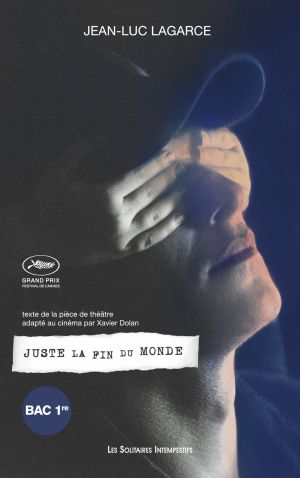

Vous commenterez et discuterez ces propos à partir de votre approche de Juste la fin du monde et de Derniers remords avant l’oubli.

Corrigé

Remarques liminaires

Nature de l'épreuve

Les copies de la session 2012 témoignent certes comme chaque année de l'investissement des candidats confrontés à un programme important de lectures mais également d'un certain nombre de contre-sens sur la nature de cette épreuve. Il s'agit bien des œuvres et des textes, et non d'une quelconque imitation des discours sur ces œuvres. La confusion, manifeste dans de nombreuses copies, relève sans doute d'une peur panique de ne pas penser comme il faudrait, de ne pas utiliser les théories dominantes d'une sorte de doxa vécue comme un sur-moi écrasant, ou pire : de la conviction que penser par soi-même s'apparente à un délit. Les candidats de la session 2012, surpris par le sujet proposé, et invités peut-être en cela à se déprendre d'une proposition critique encore jeune sur Jean-Luc Largace pour se concentrer sur le texte, se sont pourtant trop souvent réfugiés dans une métadiscursivité assez indigeste qui consiste à simuler le commentaire d'un texte qu'on n'a pas lu au profit d'une prose qui est un commentaire de commentaire ou un discours sur un discours, l'ensemble héroïquement illustré de citations retrouvées au fin fond de la mémoire. Rappelons que, sur le plan théorique, chaque siècle peut faire l'objet d'un sujet, que l'idée de faire une impasse sur un auteur relève du pari dangereux (y compris pour l'oral), que par ailleurs l'idée de l'agrégation est justement d'immerger les candidats dans un ensemble important et d'évaluer leur capacité à organiser leur travail sur toute une année. Un candidat sérieux ne peut donc s'avancer vers cette épreuve sans avoir à l'esprit l'ensemble des corpus proposés, c'est-à-dire sans devenir une mémoire active et plastique des textes avant même d'être une mémoire des analyses externes des œuvres. Faut-il préciser enfin que, quel que soit le jugement que l'on peut porter sur une œuvre, l'éthique même du concours impose de respecter les corpus, de faire l'effort d'une écoute et d'une lecture approfondies, du moyen-âge au XXème siècle ?

Une lecture approfondie

La priorité, et cela est répété tant de fois dans les rapports précédents que l'on s'étonne de la voir si peu respectée, c'est la seule connaissance des œuvres. On nous pardonnera de revenir encore une fois sur ce point, qui n'exclut évidemment pas l'approche plus scientifique et plus érudite, mais le nombre de copies usant d'une bavarde rhétorique d'emprunt est tel qu'il nous faut à nouveau y insister.

Connaître l'œuvre que l'on vous soumet signifie d'abord un travail régulier d'assimilation, c'est-à-dire le contraire d'une démarche de surface, expédiée en quelques semaines. La mémorisation doit donc s'effectuer non seulement à partir de la compréhension linéaire et littérale du corpus mais également à partir de la détection personnelle — et pourrait-on dire, dans un premier temps, privée — de ses enjeux. La prise de notes, essentielle, doit accompagner le travail de lecture et demeurer votre rapport premier au texte, si possible avant d'avoir lu une préface ou entendu un cours. C'est de ce matériau intuitif dont manquent cruellement les copies.

À quoi sert-il d'évoquer la « méta-discursivité de la voix » des personnages de Lagarce si l'on n'en pas pas perçu d'abord, pour soi, les effets, ce qui a pour conséquence de déclencher non seulement des formulations creuses mais des citations sans rapport avec la notion convoquée ? Ce que nous évoquons ici relève d'une exigence légitime et correspond à l'attente de jurys qui sont constitués de personnalités particulièrement sensibles à la dimension littéraire des candidats, à leur capacité à entrer dans les textes. En aucun cas la composition française ne peut émaner d'un esprit qui se serait convaincu qu'il ne s'agit après tout que d'une épreuve technique, froide, où la connaissance de discours convenus sur des citations inévitables assurerait l'obtention d'une note correcte. Le travail attendu — puisse ce conseil être utile et reconcentrer les candidats sur le plaisir d'un investissement total et précis — s'apparente donc à une lecture pointue des corpus, où chaque problème est considéré, examiné, commenté, ce qui doit en principe aboutir à l'écriture préalable d'un discours personnel, où les obstacles et interrogations étant identifiés, la mémoire analytique de l'œuvre se trouve particulièrement réceptive aux cours qui viendront ensuite. C'est dans cet ordre que cette « connaissance approfondie des œuvres au programme » reste la vôtre et que la composition française risque de ressembler à autre chose qu'à une paraphrase décalée de cours considérés comme le texte lui-même. En revanche, une fois ce travail premier de lecture accompli, toute information externe devient efficace, puissante, utile et l'on apprécie (même si cela reste très rare dans les copies) que telle notion proposée par un article et assumée par le candidat soit convoquée de manière ciblée et pertinente. Autrement dit, cours et ouvrages universitaires ne sont pas refuges ou substituts d'une étude des œuvres mais bien des amplificateurs qui vous donnent l'occasion de trouver la bonne distance par rapport aux enjeux soulevés. On ne peut ainsi que regretter les développements sur la mélancolie empruntés à tel article, sans lien avec le sujet, ou les dizaines de pages sur la polyphonie lagarcienne où rien n'est dit des tensions entre la voix, le propos et l'écoute, par exemple.

Un sujet respecté

La composition française ne saurait donc s'élaborer à partir d'un discours pré-établi dont elle serait la reprise et la synthèse. Bien au contraire, elle doit se rattacher à la singularité du sujet et développer une pensée cohérente en dialogue constant avec lui et non à côté de lui, ou en le saisissant comme prétexte d'une parole prévisible. C'est l'un des principes méthodologiques les plus souvent négligés, tout d'abord sur plan de l'analyse : de trop nombreuses copies, reconnaissant dans le sujet tel concept entrevu substituent à l'énoncé proposé un autre énoncé fantôme en déployant des efforts considérables pour faire coïncider deux ensembles inconciliables. Chaque sujet étant unique, il convient donc de consacrer un certain temps à son analyse, et il n'est pas inutile de déployer sur plus de deux pages l'explication d'un sujet afin de mettre au jour les éléments explicites mais aussi les écueils interprétatifs qu'il pose, les enjeux, les perspectives implicites, les termes polysémiques, les impasses, les paradoxes etc. Comme on lira plus bas, le sujet proposé cette année, qui semblait très simplement articulé, méritait en réalité une approche beaucoup plus fine, notamment dans l'étude des interactions sémantiques entre les termes des deux temps de la proposition. Les meilleures copies sont celles qui ont su exploiter cette richesse et ces cheminements sémantiques d'une singulière densité. Ensuite sur le plan du suivi et de la cohérence de la problématique : le sujet, souvent perdu de vue dès la seconde partie, fonctionne chez certains candidats comme un signal s'affaiblissant, alors que les liens avec la matrice initiale de l'introduction doivent être maintenus. Le sujet ne peut donc être conçu comme un point de départ dont on pourrait ensuite considérer qu'il n'était que la motivation initiale. Il doit rester à la source et à l'horizon de chaque étape

démonstrative.

Une langue maîtrisée

Les copies sont généralement soignées et relues, ce qui rend d'autant plus étonnantes les fautes résiduelles qui viennent heurter les règles simples des accords (noms, verbes, adjectifs), les lois de la ponctuation, les principes d'application de la modalité subjonctive ou les bases élémentaires de la syntaxe. On est particulièrement surpris — le phénomène est apparu il y a quelques années et s'amplifie à chaque session — des incertitudes des candidats au sujet de l'interrogative indirecte. On rappellera donc que les constructions : « Nous nous demanderons si la question de la voix se pose-t-elle en termes dramaturgiques ? » ou encore « Nous nous demanderons si la question de la voix se pose en termes dramaturgiques ? » sont toutes les deux fausses, le schéma de l'interrogative indirecte annulant l'inversion du sujet ainsi que l'utilisation du point d'interrogation.

Même si elles relèvent vraisemblablement d'une concaténation de deux propositions sans doute présentes au brouillon, la relecture aurait dû éliminer ces aberrations syntaxiques. On tient également à souligner l'importance d'un vocabulaire précis et varié, qui ne peut être issu que d'un travail de lecture et d'écriture ancien. De même, la reprise sur plusieurs paragraphes de termes identiques, sans aucune recherche de synonymes, trahit un manque cruel de culture lexicale. Les attentes dans ce domaine correspondent à une exigence également légitime à ce niveau : que la copie soit alourdie par les maladresses rhétoriques et parfois par la recherche d'une forme de clarté, on peut le comprendre, mais que le propos soit régulièrement affaibli par des errances syntaxiques que l'on trouve généralement plutôt en classe de quatrième rend l'évaluation d'une pensée particulièrement ardue. De même, et ce n'est pas un détail, on soulignera ici l'importance d'une graphie lisible, aérée,

véritablement adressée. Une belle pensée encapsulée dans une graphie de deux millimètres de haut où chaque voyelle doit être décryptée perd quasiment toutes ses chances d'être perçue comme telle.

Présentation et analyse du sujet :

Contexte

Dans cette communication, intitulée « Aux limites du dramatique » (p. 11-28), au cœur d'un colloque consacré à « Jean-Luc Lagarce, dans le mouvement dramatique », où le mot « mouvement » a son importance, Hélène Kuntz (Paris III), explique comment les pièces théâtrales de Jean-Luc Lagarce s'installent aux frontières d'une dramaturgie paradoxale, une dramaturgie non dramatique, c'est-à-dire sans action, sans drama, à l'image de cette autre pièce J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne (1994), où le titre seul « évoque d'emblée une dissolution de l'action dans l'attente » (p.11), Hélène Kuntz signifiant que l'attente et ce qu'elle appelle plus tard le « statisme » du théâtre de Lagarce ne constituent pas un agir théâtral. À partir de ce constat où l'on devine un postulat discutable (attendre serait ne pas agir, ou ne serait pas un agir théâtral) Hélène Kuntz en vient à proposer « d'interroger le rapport qu'entretient le théâtre de Lagarce avec une forme qui étymologiquement, n'est dramatique que parce qu'elle représente une action » (p.11) selon la définition aristotélicienne, associant cette transgression, dans la grande tradition, aux auteurs de « la naissance du drame moderne », revendiquée par Jean-Luc Lagarce : Tchekhov, mais aussi Strindberg. Citant le beau mémoire de maîtrise de Jean-Luc Lagarce, Théâtre et pouvoir en occident, publié comme toute l'œuvre de Jean-Luc Lagarce aux Solitaires intempestifs en 2000, Hélène Kuntz repère dans les premiers textes de l'auteur, alors commentateur du théâtre de Tchekhov, des lignes analytiques qui correspondraient selon elle à ce qui se passe ― ou plutôt à ce qui ne se passe pas ― dans les pièces ultérieures : « L'intrigue, écrit Jean-Luc Largarce, disparaît au profit d'une atmosphère », ou encore « La nouveauté de ce théâtre est dans l'abandon des procédés dramatiques conventionnels […] Le temps reste en suspens, et « l'action » (Jean-Luc Lagarce met ce terme entre guillemets) toute relative qui sous-tendait la représentation cesse comme elle avait commencé, sans que vraiment quelque chose d'exceptionnel ait pu arriver. […] Le théâtre donne l'image d'une attente d'un mouvement qui rompra le statisme des vies. [...] ». Hélène Kuntz fait ainsi le lien entre ces approches précoces du théâtre de Tchekhov par Jean-Luc Lagarce et ce qui s'écrit quatorze ans plus tard dans Juste la fin du monde où Hélène Kuntz relève, parmi les forces qui entreraient en contradiction avec l'action : la narration, le « statisme », et la voix.

C'est en suivant cette démarche démonstrative en trois temps que Hélène Kuntz décrit tout d'abord le goût prononcé du théâtre de Jean-Luc Lagarce pour la narration, en s'appuyant notamment sur Juste la fin du monde, qui s'ouvre sur une figure narrative récurrente, le messager, dont la parole se recourbe sur le dire. « Dire, seulement dire ». Hélène Kuntz montre ainsi que, même si l'on peut trouver dans cette pièce une progression minimale de l'action (arrivée, expression et départ de Louis), quelque chose vient faire l'effet inverse et notamment la multiplication des pauses et incises (irruptions) narratives. Hélène Kuntz parle dès lors de « dramaturgie rétrospective » héritée de Strindberg, qui tournerait les pièces de Jean-Luc Lagarce vers le passé et non vers l'avenir, ce qui « subordonnerait les personnages au présent de la représentation » (p.15), à cette différence près que Louis, mort-vivant, est devant l'advenir de sa mort, tandis que chez Strindberg, le revenant de La Maison brûlée est vraiment d'outre-tombe. Reste que ce statut dote Louis, selon Hélène Kuntz, d'un « surplomb épique » (p.17) qui s'installe par le monologue, susceptible d'être lui-même interrompu, dans sa tentative de dire, par l'irruption sur la scène d'autres récits et d'autres tirades narratives. La posture épique du personnage livre ainsi ce théâtre, centré selon Hélène Kuntz sur le point de vue de Louis, à « une projection des fantasmes du personnage central » (p.18), ce qui de la part d'Hélène Kuntz représente une bascule de l'idée de posture épique à celle de point de vue dominant qui manque de clarté mais permet d'emprunter, pour définir ce théâtre, à Jean-Pierre Sarrazac l'idée, formulée par lui au sujet du théâtre de Strindberg, d'un passage de la « dramaturgie de l'intersubjectivité » à une «dramaturgie de l'intrasubjectivité » (p.18). Ainsi le « conflit » dramatique se déplacerait de l'action proprement dite vers le combat des récits (Antoine contre Louis) où en particulier les reprises narratives du récit de Louis par les personnages féminins de la pièce serait représentatives de la dimension dramatique de la pièce, résultat d'une « tension entre un geste narratif porté par le personnage de Louis, puis relayés par les personnages féminins, et des moments de dialogue, parfois conflictuels » (p.19).

Dans un second temps, le « statisme », dont Hélène Kuntz voit dans J'étais dans la maison... et Juste la fin du monde des expressions comparables, vient selon elle contredire l'action dramatique en proposant des personnages (féminins en l'occurrence) cristallisés dans l'attente d'un autre personnage, qui comme le frère de J'étais dans ma maison et j'attendais la pluie, s'écroulent au seuil d'entrée. En effet, la dimension épique de l'attente réinvestit la scène de cette temporalité de l'attente mythique des Pénélopes, Calypso, Circé et Nausicaa. D'un côté donc le dramatique qui serait l'action, de l'autre l'épique de l'attente qui serait immobilité, chuchotement et parole de l'attente . Au-delà, selon Hélène Kuntz, le théâtre de Jean Luc Lagarce s'apparenterait après avoir emprunté au « théâtre intime » de Strindberg, au « théâtre statique » de Maeterlinck, marqué par l'angoisse d'une présence morbide située hors-champ. On aboutirait donc à « un théâtre qui n'exclut pas tout mouvement, mais induit une recherche des expressions possibles de son renouvellement, et rend possible l'émergence d'une voix lyrique. » (p. 25). C'est à ce moment de la démonstration que l'idée ce langue commune apparaît dans l'analyse d'Hélène Kuntz : « Louis, dont le point de vue et le discours structurent Juste la fin du monde, reste un être de parole, mais la singularité de sa voix semble parfois se dissoudre dans une langue commune à tous les personnages. Au-delà des traits qui les singularisent, les personnages de Juste la fin du monde et J'étais dans ma maison... semblent tous parler une même langue, qui vient niveler la singularité de chaque discours, et mettre en question le personnage individualisé, doté d'un caractère défini, du théâtre traditionnel au profit d'un personnage collectif. », notion qu'elle relie à celle de « communauté linguistique autonome » forgée par Julie Sermon et qui se concrétise dans les pièces de Lagarce par un usage distancié de la langue au niveau du personnage et par un usage circulaire au niveau de la communauté des personnages : « Le dialogue semble mettre en circulation un flux unique, celui d'une voix qui passe d'une femme à l'autre sur le mode de la répétition, de la variation ou de l'amplification. Dès lors se construit une voix lyrique, qui n'intervient pas comme une pause dans l'action mais se fait entendre tout au long de la pièce, et tend à se détacher des personnages pour devenir autonome, et peut-être faire entendre ce qui est habituellement proscrit de la scène de théâtre, la voix de l'auteur. ». Cette nature frontalière du théâtre de Lagarce ne ferait pas de lui, comme l'affirme Hans-Thies Lehman, un théâtre « post-dramatique » mais un théâtre du seuil et de l'indécision, au seuil du dramatique, de l'épique et du lyrique. C'est à ce moment qu'intervient notre sujet, soulignant que cette posture limite n'interdit pas l'échange entre les personnages ni la circulation du sens entre la scène et la salle, dans un théâtre qui serait clôt sur lui-même, au contraire : « La langue commune que font entendre les personnages de Lagarce procède en effet d’un art de la simplicité qui convie le spectateur à une forme d’écoute, centrée sur la saisie d’une voix plutôt que sur la compréhension d’une action. » La parole des personnages de Lagarce, habitée par les auteurs du passé, n'est pas une parole solitaire : elle demeure en outre constamment «adressée » à ses « compagnons de langage ». La citation d'Hélène Kuntz se comprend donc dans le cadre d'une thèse qui s'oppose certes à une définition post-moderne du théâtre de Lagarce mais veut également souligner la nature génériquement hybride et frontalière du théâtre de Lagarce, en examinant son flottement générique, en grande partie imputable à l'extension poétique de la voix.

S'écartant du « drame », au sens strict, autrement dit de la définition fondatrice d'Aristote (représentation d'hommes en tant qu'ils sont agissants) pour se dépasser vers l'idée de la voix d'auteur, de l'attente épique et de la langue commune, le théâtre de Lagarce manifesterait sa singularité en affirmant la cohérence transversale d'une

sorte d'esthétique de la voix.

Analyse, problèmes et enjeux du sujet

Il n'est pas impossible que l'une des difficultés du sujet soit d'abord son apparente simplicité. On s'attend en effet à ce que le candidat repère l'articulation syntaxique très forte, proposant une hiérarchisation définitionnelle qui tirerait ce théâtre vers un « art de la parole » destiné à la création d'une langue commune impliquant l'exigence d'une écoute plutôt que vers un théâtre de l'action, aux lisières duquel il se tiendrait, en retrait. Mais la réduction de ce sujet à ce simple balancement a produit des copies elles-mêmes simplistes. On attendait donc que soient au moins travaillés et abordées, dans l'introduction, les questions transversales qui se posent et viennent compliquer singulièrement l'approche du sujet.

L'expression « langue commune », tout d'abord, dont on a bien saisi que l'auteur de la citation la comprend comme langue partagée, consécutive d'une désingularisation des personnages et de la fondation d'un personnage collectif (couple, famille, société, Cité), ou encore d'une communauté linguistique autonome, pouvait très bien être abordé hors-contexte, en partie du moins, comme langue banale et simple, ce qui n'était pas une direction impertinente, tout d'abord parce que l'expression qui suit « art de la simplicité » semble tirer l'adjectif « commune » vers l'idée de la banalité, de langue facilement accessible, ensuite parce que l'on peut effectivement détecter une recherche de simplicité et de rapport direct avec le public, d'un lexique pur et simplifié chez Lagarce qui favoriserait l'accès à certaines données de l'expérience. On pouvait accepter sur ce point que les deux sens soient envisagés et conservés.

Par ailleurs, et ce n'est pas sans lien avec l'autre écueil qu'ont rencontré les candidats, la question de la langue comme élément central du théâtre n'est pas nécessairement le signe d'une singularité définitionnelle du théâtre de Lagarce, tant le théâtre de référence de Lagarce (Sophocle, Eschyle, Racine, Marivaux, Strindberg, Tchekhov, Sartre, Beckett, Sarraute) est souvent un théâtre de la parole, de la voix et du texte. Il s'agira donc pour le candidat de distinguer la particularité du fonctionnement de cet art de la parole au sein du travail spécifique de Lagarce.

Le deuxième point sémantique de l'expression « langue commune » convoque également implicitement celle du texte, d'un théâtre qui serait invention d'un langage, particulièrement sensible dans sa dimension écrite, qui pourrait prendre le pas sur la manifestation vocale et scénique. Le texte serait donc encore sensible en tant que texte, écriture et langue dans la manifestation théâtrale de celui-ci (comme le font entendre certains personnages, évoquant ce qui a été dit « plus haut », dans Derniers remords avant l'oubli). Langue, langage, voix, texte créent donc dans ce sujet une zone de turbulence sémantique que le candidat devra identifier comme faisant partie du débat sur le théâtre post-moderne mais également comme une présence active et prégnante de la voix des personnages. L'hyper-présence du texte et de la langue renvoie en partie à la pensée du théâtre chez Beckett, où les personnages ne sont plus au bout du compte que des bouches, des voix ou des bandes magnétiques, mais l'adjectif « commune » mérite d'être relevé ici comme spécificité de la circularité du langage entre les personnages. Si l'on va plus loin l'idée de langue commune pourrait suggérer la réalisation théâtrale d'un tissu linguistique commun tentant la couture des personnages entre eux, se suturant et se déchirant pourtant comme structure fragile de soie. On a donc apprécié tout travail analytique sur la citation qui montrait la présence de l'idée du texte comme élément scénique immanent.

On notera par ailleurs qu'il s'agit ici malgré tout du personnage, et qu'une tension apparaît aussitôt entre « personnage », suggérant l'identité et la singularisation et « langue commune » qui suggère l'idée inverse, le personnage se réduisant au statut de porte-voix d'une intention d'expression collective, un peu à l'image du chœur antique. Sans être un point central de tension du sujet, la question du personnage et de sa survivance dans le théâtre de Lagarce se pose ici à travers l'idée d'une désingularisation générale relevant d'un art de la simplicité.

On peut attendre dans l'analyse rhétorique du sujet que le candidat identifie l'expression « art de la simplicité » comme matrice générale d'une intention d'auteur. Il faut en effet comprendre : « L'art de la simplicité dont procède la langue commune », ce qui place de facto l'art en question à la source de cette caractéristique. L'art de la simplicité renvoie là aussi à l'art du dépouillement beckettien mais aussi au théâtre pauvre de Grotowski (par exemple) et on peut attendre que cette expression soit associée à l'idée d'économie, d'épure et qu'elle désigne tout ce que le théâtre de Lagarce évite, rejette : décor, accessoires, corps (mais pas les costumes) au profit d'une économie de moyen génératrice d'une mise en relief de la parole seule. Par ailleurs l'art de la simplicité désigne la construction d'une ligne claire qui puisse atteindre directement le spectateur. Une articulation forte est possible sur cette simplicité de langue, non seulement parce qu'elle discutable en tant que telle (un peu à l'image de l'oralité célinienne, particulièrement écrite) mais parce qu'elle est au cœur d'une syntaxe dramaturgique d'une grande complexité.

Le rôle dévolu au spectateur se trouve en effet ici défini comme purement auditif et se dit trois fois à travers l'idée de l'écoute, de la compréhension et celle de la saisie, pendant que le sujet développe une métaphore filée de la vocalité du théâtre de Lagarce : « langue », « font entendre », « forme d'écoute », « saisie d'une voix », au prix d'une polysémie rétroactive sur le verbe faire entendre, qui est aussi faire comprendre, entente et compréhension mêlant ici leurs réseaux sémantiques, au profit d'un spectateur défini par sa qualité d'écoute et peut-être par sa capacité d'empathie et de d'identification, en miroir d'une langue exigeante venue de la scène.

On pourra apprécier également que le candidat repère l'expression « autre forme d'écoute » ou le mot « forme » semble hésiter sur la nature même de cette « entente » singulière entre la scène et la salle.

On attendra donc de même une analyse de l'expression « saisie d'une voix », loin d'être claire, qui génère un flottement sémantique dû à la chaîne lexicale dont je viens de parler, et qui doit être évoquée dans ses appréhensions possibles : saisie d'une voix de personnages, une voix collective ou bien une voix transcendante d'auteur qui habiterait la langue de ses personnages, parlant en surplomb.

Enfin la question de l'action dramatique : elle se pose ici implicitement ainsi que la définition du théâtre par le sens étymologique convoqué du drame dont on repère le travail dans le mot « action » (« la compréhension d'une action »). Cette définition indirecte de la place du spectateur dans le théâtre classique comme celui qui est convié à la compréhension d'une action renvoie le candidat à une définition du théâtre de Lagarce qui serait donc hors du champ du drame, ou au moins rejeté aux limites, aux frontières, comme si ce théâtre n'était pas action, ou pas agissant, et surtout comme si ne pas agir, ou être statique ne relevait pas de l'action théâtrale.

Or, cette définition même pose problème, tant le théâtre classique et même antique donnent à l'action une place parfois particulièrement réduite, au profit justement d'une langue spécifique, au point même qu'on se demande immédiatement si l'on n'est pas devant la définition non du théâtre de Lagarce mais du théâtre en général depuis ses origines.

Extrait du Rapport de jury présenté par Georges ZARAGOZA (Professeur de littérature comparée). Président de jury