Aux seuils de la solitude : le personnage lagarcien dans "J'étais dans ma maison..."

Introduction

Accepter de se regarder soi pour regarder le monde,

ne pas s’éloigner, se poser là au beau milieu de l’espace et du temps,

oser chercher dans son esprit, dans son corps, les traces de tous les autres hommes(...) [1].

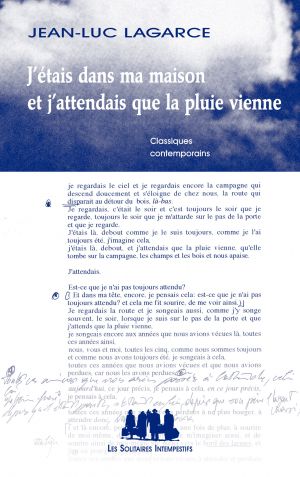

Toute l’œuvre dramatique de Jean-Luc Lagarce semble peuplée d’hommes et de femmes dont le passage à la parole signifie le difficile franchissement d’une limite. Un seuil s’inscrit entre la parole et soi. Cette parole, creusée de réticences, de répétitions, de pas de côté dans la langue tente de traduire, au plus près et au plus juste, une pensée toujours fuyante. Ces mots prononcés comblent une zone frontière entre les individus, les font se rejoindre, permettant à leur existence fragile de ne pas sombrer. Une fois la parole dite, l’échange est allé en deçà ou au-delà de la zone de contact.

Les corps empêtrés dans cette parole révèlent des êtres pris dans une forme d’instabilité identitaire. Le retour du fils et frère de J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne rend compte d’un vide en soi, pour le chœur des femmes qui attendaient. Elles ont sans doute longuement parlé de celui qui n’était plus là. Alors qu’il vient de rentrer, leurs mots comblent encore un manque à être provoqué par la présence de ce revenant muet. L’instabilité identitaire se double d’une forme de permanence créée par le statisme de l’action et la remémoration constante. Il devient difficile d’identifier un véritable passage du temps qui révèlerait un seuil vers le monde adulte, un passage vers la vieillesse, une issue vers la mort même, tant le temps glisse sur ces personnages qui sont habités par le passé, peu enclins à imaginer l’avenir et donc suspendus à un présent bien fragile, celui de la parole.

La spatialité du seuil désigne ainsi la manière dont la parole est habitée. La seule limite décelable est peut-être celle qui sépare les personnages les uns des autres dans leur impossible rencontre et qui les laisse, malgré des semblants de dialogues, toujours enfermés dans des monologues. Cette parole s’apparente à un leurre car il s’agit de paroles lancées vers une écoute espérée, qui cherchent invariablement à franchir le seuil vers l’autre. La solitude n’est jamais qu’un repli non envisageable car l’ensemble de la pièce J’étais dans ma maison et j’attendais que la pluie vienne ne comprend aucune indication d’entrées ou de sorties des personnages ; enfermés dans une sorte de huis clos et donc constamment dans l’impossibilité de connaître une réelle solitude. Ces difficultés à traduire un état a souvent entraîné les metteurs en scène à opter, loin de toutes tentatives naturalistes, pour des endroits ouverts et symboliques, aux frontières floues, propres à traduire visuellement à l’extérieur et aux yeux des spectateurs un état intérieur.

Notre propos s’attachera donc à préciser ces seuils, dans le fonctionnement de la parole et notamment dans le monologue, pour évoquer ensuite des lieux scéniques significatifs. Le sens est peut-être à lire dans ces espaces laissés vacants où les corps s’exposent et gardent la trace et l’emprise de la maison familiale.

(...)

[1] Jean-Luc Lagarce, Du luxe et de l’impuissance, Éditions Les Solitaires Intempestifs, Belfort, 1995, p. 44..

source : HAL Id: hal-02098981

Preprint submitted on 13 Apr 2019

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.