Carthage, encore : la réécriture d’un mythe selon Lagarce

Dans son désir d’écrire son propre mythe, Jean-Luc Lagarce investit l’antique cité romaine, Carthage. Le souci de réalisme du dramaturge se dissout très vite après le titre, pour laisser place à une fiction plongée dans l’indétermination. Dès lors, le dramaturge compose, à partir d’un mythe antique, une fiction universelle dans l’air du temps. Entre emprunts classiques et discours décousu, le drame lagarcien jouit d’une identité propre, résolument contemporaine mais revendiquant néanmoins un héritage.

Introduction

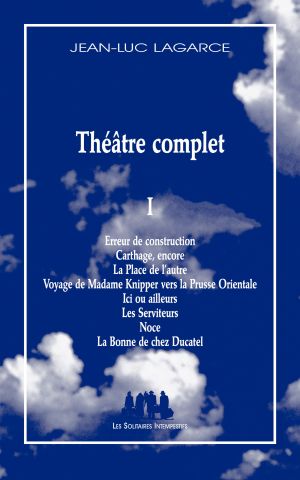

Jean-Luc Lagarce impose, dès ses premiers écrits, un style noir, un langage tâtonnant, simple pourtant et éminemment accessible. Une signature qui fait de lui l’un des auteurs les plus joués de France. Pièce incontournable du répertoire, Carthage, encore s’inscrit dans une dimension onirique, quasi mystique. Le discours utopique des personnages, celui de la radio ainsi que le « début de lettre à Elise », l’inscrivent dans une dimension autre comme hors du temps, à mi-chemin entre traditions antiques et innovations dramatiques. En marchant sur les traces de l’histoire, le dramaturge compose son propre mythe, sombre, lyrique et satirique.

Carthage, encore est la deuxième pièce du répertoire de Jean-Luc Lagarce, composée en 1977. La trame est simple : quatre personnages, deux femmes et deux hommes, en proie à un conflit et prisonniers d’un huis-clos. D’emblée, on se retrouve confronté à une indétermination qui affecte tout le drame : les protagonistes ne sont pas nommés mais portent des numéros. La pièce se déroule dans une cathédrale évoquée à demi-mot et comme indice temporel, une « journée », si l’on se réfère aux propos de la Deuxième Femme, « Il y en a encore bien pour jusqu’à ce

soir1 ». La pièce est avant tout le récit d’une lutte. Le seul moyen de sortir consiste à accéder à une brèche, au sommet de l’édifice. Or, les acteurs du drame peinent à se faire confiance. En constituant une échelle humaine, celui d’entre eux qui se retrouvera en haut et donc plus près de la sortie, risque en effet de s’enfuir, et de laisser le reste du groupe dans l’impasse.

L’expérience du temps

Le dramaturge, en intitulant sa pièce Carthage, encore, contextualise son œuvre.

L’action se déroule en effet, dans l’ancienne cité romaine, située en Afrique du nord, à Tunis. L’adverbe de temps « encore » postposé au syntagme nominal signale une répétition, une redondance, une action qui se reproduit. Ainsi, le dramaturge annonce-t-il clairement, et avant même la lecture du drame, son entreprise d’investir l’histoire ancienne de la cité romaine. Cependant, force est de constater que l’ancrage dans la modernité est également annoncé :